Gesundheit geht online

Start der elektronischen Patientenakte, stärkere Nutzung von Videosprechstunden, Apps auf Rezept: Bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen ist Deutschland ein gutes Stück vorangekommen, meint Prof. Dr. Jörg F. Debatin. Der Experte für digitale Innovationen beschreibt die Treiber der Entwicklung.

Digitale Technologien erleichtern den Zugriff auf Informationen zu Diagnosen, Krankheitsverläufen und Behandlungsstrategien. Sie unterstützen die Kommunikation zwischen verschiedenen Ärzten und Angehörigen anderer Gesundheitsberufe sowie zwischen Patienten und Ärzten. Sie sorgen für Transparenz und helfen bei der Vernetzung. Dennoch spielten digitale Technologien in der Gesundheitsversorgung in Deutschland lange Zeit kaum eine Rolle. Noch im Jahr 2018 verwies eine Studie der Bertelsmann Stiftung Deutschland beim Grad der Digitalisierung im internationalen Vergleich auf den vorletzten Platz. Inzwischen hat die Digitalisierung die Gesundheitsbranche mit großer Dynamik erfasst. In der vergangenen Legislaturperiode war der politische Wille, die Gesundheitsversorgung mit digitalen Technologien zu verbessern, deutlich spürbar. Dazu beigetragen hat eine straffe Taktung gesetzlicher Initiativen ebenso, wie die wachsende Akzeptanz digitaler Technologien bei den Leistungserbringern.

Stellvertretend für diesen Trend ist die Telemedizin: Seit der Abschaffung des Fernbehandlungsverbots durch den Ärztetag 2017 sind telemedizinische Anwendungen aus dem Alltag von Krankenhäusern und Praxen nicht mehr wegzudenken. Zentraler Treiber dieser Entwicklung war die Corona-Pandemie. Durch sie hat die Diskussion um die Digitalisierung in allen Lebensbereichen deutlich an Relevanz und Dringlichkeit gewonnen. Die Pandemie hat den Nutzen digitaler Technologien in der Gesundheitsversorgung für viele Bürger wie auch Leistungserbringer sichtbar gemacht. In einer Studie von Bitkom gab Anfang 2021 rund die Hälfte (52 Prozent) der Befragten an, dass die Digitalisierung bei der Bewältigung gesundheitlicher Herausforderungen während der Corona-Pandemie geholfen habe. Viele Menschen hätten sich noch mehr digitale Unterstützung gewünscht. Diese Chance sollte genutzt werden, um digitale Technologien im Interesse einer besseren Medizin in unserem Gesundheitssystem schneller und umfassender zu verankern.

Corona beschleunigt Digitalisierung.

Wie im Zeitraffer hat die Corona-Pandemie die Umsetzung zahlreicher digitaler Projekte beschleunigt. Mit dem Willen aller beteiligten Institutionen konnten mancherorts digitale Lösungen innerhalb von wenigen Tagen in den Regelbetrieb übernommen werden. Das galt vor allem für die Nutzung der Videosprechstunde. Sie ermöglicht Kommunikation ohne menschliches Zusammentreffen. Ihr Einsatz senkt das Infektionsrisiko und schützt somit Patienten ebenso wie medizinisches Personal. Auch nach der Pandemie wird in Erinnerung bleiben, dass es für gefährdete Patienten, Rezept-Verlängerungen oder den Quartalsbesuch von chronisch Kranken neben der klassischen Sprechstunde sinnvolle digitale Lösungen gibt, die sicherer, bequemer und effizienter sind.

Die positiven Erfahrungen mit der ärztlichen Telemedizin werden nun auch auf andere Leistungserbringer übertragen, wie beispielsweise Logopäden oder Physiotherapeuten. Digitale Physiotherapieanwendungen oder Terminplattformen verzeichnen Rekordnachfragen. Hinzu kommen zahlreiche digitale Beratungs- und Informationsportale.

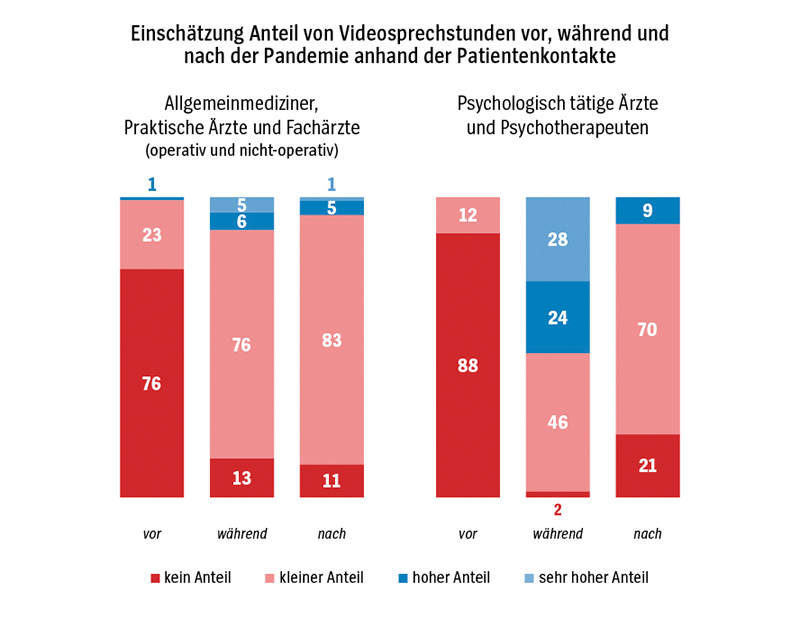

Die große Mehrheit der Fach- und Allgemeinmediziner (76 Prozent) hat vor der Corona-Pandemie keine Videosprechstunden angeboten. Das ergab eine Befragung im Auftrag des Health Innovation Hub des Bundesgesundheitsministeriums im Jahr 2020. Gleiches gilt für die psychologisch tätigen Ärzte sowie die Psychotherapeuten (88 Prozent). Doch insbesondere in der sprechenden Medizin setzte sich während der Pandemie die Videosprechstunde durch: So gab mehr als die Hälfte der psychologisch tätigen Ärzte und Psychotherapeuten an, in dieser Zeit einen hohen beziehungsweise sehr hohen Anteil der Patientenkontakte über Video hergestellt zu haben.

Quelle: Stiftung Gesundheit/Health Innovation Hub, Online-Befragung April/Mai 2020, n=2.240

Die konkreten und kreativen digitalen Lösungen tragen viel zur Bewältigung der Corona-Krise bei. Sie haben der Akzeptanz digitaler Tools in der Gesundheitsversorgung einen nachhaltigen Schub verliehen, haben Brücken zwischen den Institutionen und Versorgungsebenen gebaut. Der direkt erfahrbare Nutzen digitaler Lösungen hat geholfen, die Angst vor digitalen Neuerungen zu überwinden.

Technologien entwickeln sich rasant.

Psychotherapeutische Sitzungen, Bescheinigungen der Arbeitsunfähigkeit, Behandlung chronischer Erkrankungen, Ressourcenplanung oder telemedizinische Intensivmedizin: Die Digitalisierung ist als potente Unterstützung ins gesellschaftliche Bewusstsein gerückt. Bereits vor Corona hatte der digitale Veränderungsschub drei zentrale Treiber, die sich gegenseitig bedingen und untereinander verstärken.

Da ist zum einen die rasante technologische Entwicklung. Cloud-Computing (Nutzung externer Speicherkapazitäten) hat die Nutzenperspektive digitaler Technologien erheblich erweitert. Für Anwender stehen beinahe unbegrenzte Rechenleistung und unbegrenzter Speicher zur Verfügung. Hinzu kommt der überall mögliche Zugang zu Daten in der Cloud über mobile Endgeräte. Damit ist jeder Einzelne unabhängig von Zeit und Ort in der Lage, diese Technologien zu nutzen.

Für die Dokumentation und Speicherung medizinischer Daten führen diese technologischen Innovationen zu einem fundamentalen Paradigmenwechsel: Hatten medizinische Daten bislang immer einen direkten Bezug zu ihrem Entstehungsort, an dem sie gespeichert wurden, können diese Daten nun zentral, unabhängig von ihrem Entstehungsort und somit patienten-spezifisch gespeichert und verarbeitet werden. Nicht mehr der Ort der Datenakquisition ist ausschlaggebend, sondern der jeweilige Patient, von dem die Daten stammen. Über mobile Endgeräte ist zudem jedes (berechtigte) Individuum in der Lage, diese Daten abzurufen, zu analysieren und weiter zu verarbeiten.

Fortschritte bei der personalisierten Medizin.

Ein zweiter Treiber der Entwicklung ist das bessere Verständnis der biologischen Grundlagen menschlichen Lebens. Grundlage für Zulassungen von Medikamenten und Behandlungsleitlinien war bis dato die Erkenntnis, dass 99,5 Prozent des genetischen Codes (DNA) zwischen zwei Menschen identisch sind. Daraus folgt eine standardisierte Medizin: Behandlungsvorgaben gelten für alle von einer Krankheit betroffenen Patienten, die möglichst einheitlich auf die Therapie reagieren sollten. Inzwischen lässt sich die DNA immer schneller und kostengünstiger entschlüsseln (sequenzieren). Dadurch rücken die differenzierenden 0,5 Prozent des genetischen Codes in den Fokus. Deren Relevanz ist erheblich: Schließlich umfassen 0,5 Prozent der DNA bis zu drei Millionen Basenpaare in jeder Zelle. Deshalb ist es nicht überraschend, dass Menschen auf eine komplexe medikamentöse Therapie unterschiedlich reagieren. Hinzu kommen Mutationen, durch die sich der genetische Code verändert, sowie Umwelteinflüsse, die zu erheblichen Unterschieden beim Ablesen der Gene führen. Die Unterschiede werden auch für die medizinische Diagnostik und Therapie zunehmend relevant. Die Einzigartigkeit des menschlichen Organismus sowie der dazugehörigen Erkrankungen bedürfen individualisierter Therapien. Diese Erkenntnis ist die Basis der sogenannten personalisierten Medizin.

Die vielen differenzierenden Einflussgrößen überfordern in Anzahl und Komplexität das menschliche Gehirn und damit auch jeden Arzt. Es bedarf der Unterstützung in Computing und Datenspeicherung, um für jeden Einzelnen das persönliche Therapieoptimum zu finden. Eine personalisierte, auf den individuellen Menschen mit seinen Erkrankungen abgestimmte Therapie kann ohne digitale Unterstützung nicht realisiert werden.

Patienten wünschen mehr Transparenz.

Dritter Treiber der Digitalisierung ist die wachsende Patienten-Souveränität auf Basis erhöhter Transparenz. Angst und Sorge vor Krankheit und Tod haben das Thema Gesundheit über Jahrhunderte mystifiziert. Patienten begaben sich in Behandlung, oftmals im blinden Vertrauen auf ihre Ärzte. Durch den Einsatz einer eigenen Sprache trugen die Mediziner zur Mystifizierung der Heilkunst bei. Die Patienten haben Transparenz nicht gefordert, und die Ärzte haben sie nicht gewollt. Der mündige Patient ist ein relativ neues Phänomen – das sich allerdings rasch weiterentwickelt.

„Kooperieren auf Basis von Kompetenzen“

Iris Kloppich, alternierende Vorsitzende der AOK PLUS und Mitglied des Verwaltungsrates des GKV-Spitzenverbandes, setzt bei der Umsetzung von E-Health im Gesundheitswesen auf Zusammenarbeit. Zum Statement ...

Diesbezüglich hat die Corona-Pandemie wahrscheinlich die größten Veränderungen hervorgerufen. Das Informationsmonopol der Ärzte ist durch digitale Tools ergänzt worden. Patienten sind zunehmend besser informiert. Auf dieser Basis befragen und hinterfragen sie ihre behandelnden Ärzte. Gleichzeitig erleben Menschen die Vorzüge der Digitalisierung im Alltag. Direkte Kommunikation mit dem Arzt, ohne die eigene Wohnung zu verlassen, die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, das digital erneuerbare Rezept – auf diese in der Pandemie erlebten Angebote wollen viele Menschen auch nach der Krise nicht verzichten. Die digitale Terminvergabe beim Arzt wird ebenso zum Standard wie Online-Banking. Die Menschen werden im Umgang mit dem Gut Gesundheit souveräner und anspruchsvoller. Um am Markt zu bestehen, werden sich die medizinischen Leistungserbringer auf noch mehr Teamfähigkeit und Transparenz einstellen müssen – und dies zunehmend online.

Technische Grundlage für eine bessere Versorgung.

Digitale Anwendungen werden die Medizin in den kommenden Jahren grundlegend verändern. Diese Entwicklungen erfordern umfassende regulatorische Anpassungen. Dabei geht es um eine Balance zwischen medizinischem Nutzen auf der einen sowie Datensicherheit und Schutz der Privatsphäre auf der anderen Seite. Doch wie andere Technologien ist auch die Digitalisierung lediglich Mittel zum Zweck: die technische Grundlage für eine bessere Gesundheitsversorgung durch ein Mehr an Qualität und Effizienz in der Medizin. Ohne das enorme Potenzial der personalisierten Medizin in Bezug auf eine qualitativ bessere Versorgung und ohne das Verlangen der Menschen nach Transparenz, Effizienz und Bequemlichkeit wären digitale Technologien reiner Selbstzweck. Der Nutzen für die Menschen prägt den von Nathalie Weidenfeld und Julian Nida-Rümelin beschriebenen „digitalen Humanismus“, bei dem weiterhin der Mensch und nicht die Technologie im Mittelpunkt steht.

Deutschland ist spät gestartet, doch an Geschwindigkeit auf dem Weg zu einer digital unterstützten Medizin mangelt es im Augenblick nicht. Von zentraler Bedeutung waren zahlreiche gesetzliche und regulatorische Initiativen der vergangenen Legislaturperiode (siehe Anhang: Gesetze mit Schwerpunkt auf Digitalisierung), die sich zwischenzeitlich zu einem Gesamtbild gefügt haben. Unter den Neuerungen sind drei Aspekte für die zukünftige Entwicklung besonders prägend. Sie werden im Folgenden erläutert.

Interoperabilität steht erst am Anfang.

Da ist zunächst die Interoperabilität als zentrale technische Voraussetzung. Interoperabilität ist die Fähigkeit von zwei oder mehreren Menschen, Organisationen oder Systemen, Informationen auszutauschen, zu verstehen und wiederzuverwenden. Dabei wird ausdrücklich auch die menschliche Komponente mit einbezogen. Anders als in mehr technischen Domänen wie beispielsweise im Ingenieurswesen ist im Gesundheitswesen der Aspekt der Zusammenarbeit, des Disputs, des Vertrauens und der Konsensfindung essenziell für erfolgreiche Interoperabilität.

Grundlegend ist dabei die sorgsame Dokumentation der fachinhaltlichen Anforderungen. Das bezieht sich auf alle Aspekte der Versorgung, wie zum Beispiel die medizinischen und pflegerischen Bedarfe. Typischerweise wird das so Vorgelegte „semantisch annotiert“, also mit einer eindeutigen Benennung versehen. Sie gibt Mensch und Maschine gleichermaßen Sicherheit darüber, was kommuniziert wird. Schließlich werden diese ersten Schritte mit Datenformaten vervollständigt, die die tatsächliche Kommunikation über technische Wege regeln. Offene internationale Standards spielen für alle drei dieser Kernaspekte eine herausragende Rolle: ohne Standards keine weitreichende, verlässliche Interoperabilität.

Die Gesetzgebung in der zurückliegenden Legislaturperiode hat Interoperabilität zur Mindestausstattung von digitalen Gesundheitslösungen gemacht. Beispiele hierfür sind die elektronische Patientenakte, das Krankenhaus-Zukunftsgesetz oder die Digitalen Gesundheitsanwendungen. Datenformate wurden ebenso wie semantische Standards gesetzlich verankert und sind damit Grundlage für die weitere digitalen Entwicklung.

Um Interoperabilität im Gesundheitsweisen zu erreichen, muss die Governance von entsprechenden Strukturen verantwortlich und mit Expertise begleitet werden. Auch in Deutschland finden sich nun Strukturen hierfür. Zwar hat die Politik in den vergangenen zehn Jahren die Aufgaben erkannt und die Voraussetzungen für Lösungen beispielsweise durch Standardisierungsorganisationen bereitgestellt. Dennoch steht die „gelebte“ Interoperabilität in der Praxis erst am Anfang. Interoperabilität ist eben mehr als technisches Handwerk; die menschliche Interaktion ist immer mitzudenken.

Elektronische Patientenakte dient der Steuerung.

Ein zweiter zentraler Aspekt in der Gesetzgebung ist die elektronische Patientenakte (ePA). Sie ist die grundlegende Anwendung der digitalen Transformation im Gesundheitswesen und wird seit dem 1. Januar 2021 allen gesetzlich Versicherten in Deutschland angeboten. Während die gesetzlichen Krankenkassen die technische Infrastruktur stellen, wird die Akte auf Wunsch der Patienten von einem Arzt angelegt. Die ePA ist so konzipiert, dass alle medizinisch relevanten Informationen darin gespeichert werden können. In strukturierter Form werden zunächst Impfpass, Schwangerschaftspass, frühkindliche Untersuchungen und zahnärztliches Bonusheft gespeichert. Darüber hinaus können Arzt oder Patient alle als relevant empfundenen Dokumente im PDF-Format in die Akte einstellen.

Deutschland ist spät gestartet, doch an Geschwindigkeit auf dem Weg zu einer digital unterstützten Medizin mangelt es im Augenblick nicht.

Geplant ist, ab 2023 auch den Notfalldatensatz in Form einer Patientenkurzakte auf der ePA zu speichern. In aktualisierter Form werden sämtliche Diagnosen, aktuelle Medikation, Allergien und sonstige Besonderheiten enthalten sein. Dieses Dokument wird jeden Erstkontakt eines Arztes oder Pflegenden mit einem neuen Patienten, egal ob ambulant oder stationär, erheblich vereinfachen. Schließlich werden weitere strukturierte Daten folgen, beispielsweise aggregierte Laborwerte, die unabhängig von Auftraggeber und Labor auf einem Zeitstrahl aufgetragen sind. Gerade bei chronischen Erkrankungen ließen sich Therapien so zielsicherer anpassen.

Ampel-Koalition forciert ePA-Einführung.

Der Nutzen einer ePA ist für jeden Patienten evident. Untersuchungsergebnisse gehen unabhängig vom Entstehungsort nicht mehr verloren. Aber auch den Behandelnden bringt die ePA erkennbaren Nutzen. Sie macht die Arzt-Patienten-Interaktionen sicherer, effizienter und bequemer. Da die Daten der Haus- und Fachärzte, Krankenhäuser und Reha-Einrichtungen sowie der Versicherten selbst in die Akte einfließen, sind erstmals Langzeit-Betrachtungen möglich – und das über die bestehenden Sektorengrenzen hinweg. Dies wird die Qualität der medizinischen Versorgung erheblich verbessern. Darüber hinaus eröffnet sich mit der ePA eine Vielzahl weiterer Vorteile, wie Arzneimitteltherapiesicherheit oder eine sichere digitale Arzt-Patienten-Kommunikation, innerhalb derer Medikamente elektronisch verschrieben oder AU-Bescheinigungen online ausgestellt werden können.

Vom Nutzen der ePA ist offenbar auch die Ampel-Koalition überzeugt. Laut Koalitionsvertrag soll die flächendeckende Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA) beschleunigt werden. Alle Versicherten bekommen eine ePA zur Verfügung gestellt, der sie nach dem Opt-out-Verfahren widersprechen können: Ihr Einverständnis wird zunächst als gegeben vorausgesetzt; wer keine ePA will, muss dies ausdrücklich erklären. Die Sicherstellung der Freiwilligkeit über Opt-out ist neu und mutig. Sie wird zur stärkeren Verbreitung der ePA beitragen.

Gesundheits-Apps im Versorgungsalltag.

Ein dritter wichtiger Aspekt der Gesetzgebung ist die Integration digitaler Gesundheitsanwendungen (DiGA) in die Regelversorgung. Innerhalb einer Legislatur hat der Gesetzgeber die App auf Rezept von einem abstrakten Konzept über einen klaren gesetzlichen Rahmen in die Versorgungsrealität der Patienten überführt. Das Digitale-Versorgung-Gesetz hat für klassische Software, Apps und browserbasierte Anwendungen ein strukturiertes Verfahren zur Aufnahme in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung etabliert. Dieser „DiGA Fast Track“ steht Anwendungen offen, die Medizinprodukte geringer Risikoklassen sind, von Patienten genutzt werden und deren Nutzen in Hinblick auf Therapie und Diagnose auf die digitale Komponente zurückzuführen ist. Bei den Anforderungen des vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) geführten Verfahrens wurden die Besonderheiten digitaler Medizinprodukte berücksichtigt: So zeichnet sich der Fast Track zum einen durch spezifisch digitale Anforderungen etwa in Hinblick auf Datenschutz, IT-Sicherheit und Interoperabilität aus. Zum anderen sind auch die Evidenzanforderungen adaptiert und berücksichtigen neben dem medizinischen Nutzen patientenrelevante Struktur- und Verfahrensverbesserungen. Überdies ist die vorläufige Aufnahme von Anwendungen vorgesehen, die zunächst nur ein gewisses Potenzial nachweisen, das in einem regelmäßig zwölfmonatigen Zeitraum mit weiterer Evidenz untermauert werden soll.

Eineinhalb Jahre nach Start des „DiGA Fast Track“ sind 30 DiGA in den BfArM-Katalog aufgenommen. Sie adressieren derzeit sieben klinische Erkrankungsgruppen. Bei vorliegender Indikation können Ärzte in Analogie zu Medikamenten nunmehr auch Apps verschreiben. Das System ist bislang weltweit einzigartig. Andere europäische Länder arbeiten an der Übernahme dieser Lösungen. Besonderes Augenmerk legen die europäischen Nachbarn dabei auf eine Kompatibilität der Anforderungen mit dem deutschen System. So bleibt zu hoffen, dass sich durch die europäische Kooperation ein einheitlicher Standard für digitale Gesundheitsanwendungen etabliert, der die weltweite Entwicklung nutzenstiftender Anwendungen fördert.

Digitale Transformation als Gemeinschaftsaufgabe.

Die Digitalisierung der Gesundheitsversorgung gelingt nur, wenn sich ihr Nutzen unmittelbar für Patienten und Leistungserbringer erschließt, sie prozessunterstützend wahrgenommen wird und einen Mehrwert generiert. Unter dem Motto „Mehr Fortschritt wagen“ will auch die neue Regierung die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen, um eine bessere Versorgungsqualität zu erreichen, aber auch um Effizienzpotenziale zu heben. Dabei will auch sie den Fokus besonders auf Nutzerinnen und Nutzer legen. Besonders positiv zu bewerten ist das geplante „Gesundheitsdatennutzungsgesetz“. Es kann die Grundlage für eine sinnvolle und längst überfällige wissenschaftliche Nutzung bereits vorhandener Gesundheitsdaten in klar definiertem Rahmen werden.

Richtig eingesetzt, führen digitale Technologien zu mehr Sicherheit und Transparenz in Kombination mit einer für den Einzelnen optimierten Medizin. Die digitale Transformation ist daher eine große Gemeinschaftsaufgabe unserer Zeit.

Anhang: Gesetze mit Schwerpunkt auf Digitalisierung

In der vergangenen Legislatur verabschiedete das Parlament 28 Gesetze mit digitalem Gesundheitsbezug. Bei sechs dieser Gesetze lag der Schwerpunkt auf Digitalisierung – hier eine Auswahl ihrer Inhalte:

- Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG, 5/2019)

Versicherte erhalten bis zum 1. Januar 2021 von ihrer Krankenkasse Zugang zu ihrer persönlichen elektronischen Patientenakte. Terminservicestellen müssen es den Versicherten ermöglichen, Termine auch digital (online oder per App) zu vereinbaren. Disease-Management-Programme (DMP) sollen künftig auch digitale Anwendungen enthalten können.

- Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV, 8/2019)

Ärzte können künftig statt papiergebundenen Rezepten auch elektronische Rezepte ausstellen, beispielsweise im Rahmen einer telemedizinischen Behandlung. Der GKV-Spitzenverband und die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen müssen gemeinsam notwendige Regelungen für die Verwendung des elektronischen Rezeptes treffen.

- Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG, 12/2019)

Versicherte erhalten Anspruch auf Kostenübernahme digitaler Gesundheitsanwendungen. Ärzte können zugelassene digitale Anwendungen verschreiben. Niedergelassene Ärzte müssen bis zum 30. Juni 2021 gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung nachweisen, dass sie über die erforderlichen Komponenten verfügen, um auf die elektronische Patientenakte zugreifen zu können. Krankenkassen werden verpflichtet, ihren Versicherten Angebote zur Förderung der digitalen Gesundheitskompetenz zu machen.

- Patientendaten-Schutz-Gesetz (PDSG, 5/2020)

Ab dem 1. Januar 2022 lassen sich auf der ePA auch Angaben aus dem Impfausweis, dem Mutterpass, dem gelben Heft für Kindervorsorge-Untersuchungen oder dem Zahnarzt-Bonusheft speichern. Ab dem 1. Januar 2023 haben Patienten auch den Anspruch, über die ePA auf Daten der pflegerischen Versorgung oder der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zuzugreifen. Ab dem 1. Januar 2023 haben Versicherte die Möglichkeit, die in der ePA abgelegten Daten im Rahmen einer Datenspende freiwillig der Forschung zur Verfügung zu stellen. Versicherte haben gegenüber ihrer Krankenkasse jederzeit das Recht, die ePA vollständig zu löschen.

- Krankenhaus-Zukunftsgesetz (KHZG, 10/2020)

Über einen Krankenhauszukunftsfonds stellt die Bundesregierung drei Milliarden Euro für eine modernere Ausstattung der Krankenhäuser zur Verfügung. Dazu zählen sowohl moderne Notfallkapazitäten als auch eine bessere interne und auch sektorenübergreifende Versorgung, Ablauforganisation, Kommunikation, Telemedizin, Robotik, Hightechmedizin und Dokumentation.

- Digitale-Versorgung-und-Pflege-Modernisierungs-Gesetz (DVPMG 6/2021)

Versicherte erhalten einen Anspruch auf die Versorgung mit digitalen Pflegeanwendungen, sofern sie das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in ein Verzeichnis aufgenommen hat. Versicherte können auch Heilmittel wie beispielsweise Ergotherapie als Videobehandlung in Anspruch nehmen. Versicherte sollen auf der Suche nach Angeboten zu Videosprechstunden besser unterstützt werden. Bis zum 1. Juli 2024 sollen schrittweise Notfalldaten, die bislang auf der elektronischen Gesundheitskarte abgelegt waren, auf einer elektronischen Patienten-Kurzakte gespeichert werden.

Quelle: AOK Bundesverband: Reformdatenbank