Patientengespräche wollen gelernt sein

Mit Patienten verständlich reden, ihnen aufmerksam zuhören, sie verstehen und gemeinsam mit ihnen über eine Behandlung entscheiden – das kommt oft im Arztgespräch zu kurz. Wo die Ursachen liegen und was sich dagegen tun lässt, skizziert Silke Jäger.

Nachdem Frau H. nach der Diagnose Brustkrebs operiert und bestrahlt worden ist, steht eine weitere wichtige Entscheidung an. Denn die Behandlung ist damit noch nicht abgeschlossen. Die Ärztin schlägt Frau H. eine Antihormontherapie vor, um das Risiko eines Rezidivs zu senken. Frau H. muss dafür mehrere Jahre lang Tabletten einnehmen. Das weiß sie bereits, bevor die Ärztin sie darüber aufklärt. Frau H. hat im Internet Erfahrungsberichte und Studien gelesen und fühlt sich ausreichend informiert. Sie weiß: Für eine erfolgreiche Therapie muss die Produktion der körpereigenen Geschlechtshormone unterdrückt werden. Und sie weiß auch um die Folgen. Frauen kommen unter der Antihormontherapie innerhalb kürzester Zeit in die Wechseljahre, die Nebenwirkungen können die Lebensqualität ziemlich stark einschränken. Frau H. möchte das nicht und lehnt die Therapie deshalb ab.

Ihre Ärztin ist enttäuscht und reagiert ungehalten auf die – ihrer Meinung nach – vorschnelle Entscheidung. Sie sieht sich der Möglichkeit beraubt, mit Frau H. ausführlich über die Behandlungsmöglichkeiten zu sprechen. Die Atmosphäre im Sprechzimmer wird eisig. Frau H. verlässt verärgert die Arztpraxis. Sie hätte sich gewünscht, dass die Ärztin empathischer reagiert, erzählt sie später einer Freundin. Die Entscheidung an sich stellt Frau H. nicht in Frage, aber zu der Ärztin hat sie kein Vertrauen mehr.

Patienten fühlen sich unverstanden.

Solche Szenen spielen sich so oder so ähnlich täglich in Deutschlands Sprechzimmern ab. Etwa 200.000 Patientengespräche führen Ärzte im Laufe ihres Berufslebens. Egal, ob es um schwerwiegende Krankheiten wie Krebs geht oder um Bagatellbeschwerden wie eingewachsene Zehennägel – Patientinnen und Patienten gehen mit bestimmten Erwartungen zum Arzt, verlassen aber das Sprechzimmer oftmals unzufrieden. Nicht, weil sie mit der Behandlung nicht einverstanden wären. Vielmehr fühlen sie sich nicht ernst genommen und unverstanden oder sie verstehen nicht, was sie haben und was man dagegen tun kann.

Wenig Zeit für Gespräche.

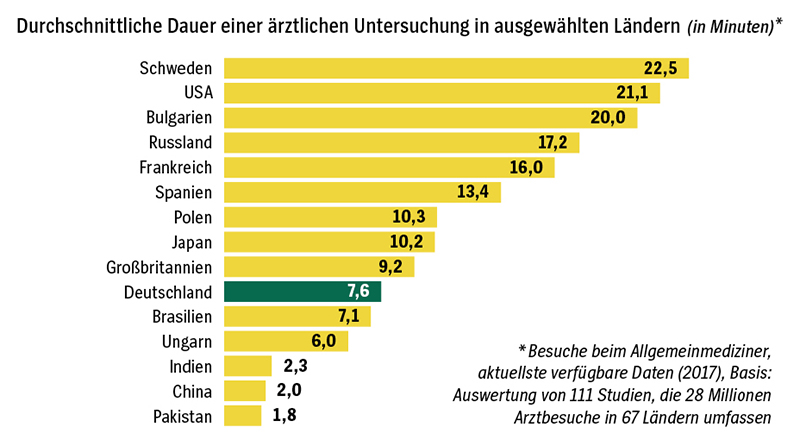

Das Beispiel zeigt aber auch: Ärzte sind ebenfalls nicht glücklich mit der Situation. Sie fühlen sich hin und her gerissen zwischen ihren eigenen fachlichen Ansprüchen, denen der Patienten und denen des Systems. Für viele Gespräche bleibt im hektischen Praxis- oder Klinikalltag zu wenig Zeit. In Deutschland dauern sie im Schnitt siebeneinhalb Minuten (siehe Grafik „Ländervergleich: Wie viel Zeit sich Ärzte für Patienten nehmen“). Hausärzte können verschiedene Arten von Gesprächen abrechnen, zum Beispiel Aufklärung, Beratung, problemorientierte Gespräche bei schweren Erkrankungen oder ausführliche psychosomatische Gespräche. Die jeweilige Vergütung richtet sich nach der Art des Gesprächs, der Diagnose und dem Zeitaufwand sowie nach dem Umfang der Leistungen, die ein Arzt in einem Quartal insgesamt abrechnet, und wo sich seine Praxis befindet. Wie viel Geld ein Gespräch bringt, lässt sich deshalb im Vorhinein nur schwer abschätzen.

Wie viel Zeit sich ein Allgemeinmediziner für seine Patienten nimmt, ist weltweit sehr unterschiedlich. Spitzenreiter ist Schweden mit durchschnittlich 22,5 Minuten, gefolgt von den USA mit rund 21 Minuten. In Deutschland hingegen sind es nur knapp acht Minuten.

Quelle: Statista.com/BMJ open

Unter den Rahmenbedingungen des Gesundheitswesens haben Ärzte oft den Eindruck, dass Gespräche im Behandlungsprozess nur eine Nebenrolle spielen. Vielen ist zudem nicht klar, was Patienten wirklich in dem Moment von ihnen erwarten, in dem sie vor ihnen sitzen. Die Annahme, es sei sowieso ein Rezept oder eine Krankschreibung, prägt oft die Kommunikation vom ersten Moment an.

Kommunikation nicht flächendeckend gelehrt.

Wenn die Kommunikation nicht klappt, ist das vielfach keine Überraschung. In der medizinischen Ausbildung fehlt ihr nach wie vor zu oft der Stellenwert, der ihr eigentlich zusteht. Von Ärzten wird scheinbar stillschweigend erwartet, dass sie bereits mit perfekten Kommunikationsfähigkeiten geboren werden oder sich diese in Eigenverantwortung neben der Arbeit aneignen. Dabei gibt es viele gute Ansätze, dies zu ändern. Ein Grund, warum sie sich in der Praxis nicht flächendeckend durchsetzen, hat mit der Struktur der Medizinausbildung zu tun – und mit eigentlich überholten Rollenerwartungen, die im Arzt-Patienten-Verhältnis nach wie vor wirken.

Erwartungen an Ärzte oft widersprüchlich.

Ärzte sollten sich bewusst machen, dass widersprüchliche Erwartungen an sie gerichtet werden, oft in ein und demselben Gespräch. Das hat auch mit der Geschichte des Arztberufs zu tun. Er entwickelte sich aus dem archaischen Heiler, der eine Art Rundum-Service für das Wohlbefinden bot, über die Zwischenstationen Detektiv, der den Fall anhand von Befunden löst, und Gatekeeper, der unberechtigte und berechtigte Ansprüche an das solidarisch finanzierte Gesundheitssystem unterscheiden muss, bis hin zum modernen Arztbild: das des Partners in Gesundheitsfragen. Aus jeder Arztbild-Epoche sind bestimmte Erwartungen übrig geblieben. Heutige Mediziner müssen aber nicht nur mit den historisch gewachsenen Widersprüchen der Arztrolle umgehen. Sie müssen sich auch bewusst machen, dass sie im Berufsalltag wechselnden Rollenerwartungen ausgesetzt sind: als medizinischer Experte, Verantwortungsträger, Gesundheitsberater, Kommunikator und Mitglied eines Teams.

Training nicht systematisch.

Fragt man Medizinstudierende, was beim Gespräch wichtig ist, wird man wohl vor allem ein Wort hören: Empathie. Für Professor Jost Steinhäuser, Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin an der Universität Lübeck, ist die starke Betonung der Empathie in der Ausbildung eine deutsche Besonderheit. Er sagt, der Empathie würde hierzulande auch deshalb so viel Bedeutung beigemessen, weil Kommunikationstraining im Medizinstudium einen Webfehler habe: Es finde vor allem in der Vorklinik statt, einer Phase des Studiums, in dem angehende Mediziner die theoretischen Grundlagen der Medizin lernen, aber kaum klinische Erfahrung haben. Kommunikationstraining, das auf die spezifische Beratungssituation im Sprechzimmer vorbereitet, sei daher kaum möglich. Empathie sei dann fast das Einzige, was als Inhalt bleibe.

Empathie allein reicht nicht.

Doch mit Empathie allein, also dem Hineinversetzen in die Gefühlslage des Gegenübers, kommen Mediziner nicht zum Ziel. Steinhäuser sagt: „Zwei Aspekte der ärztlichen Kommunikation werden zu wenig beachtet: Das eine ist das Erheben des eigentlichen Beratungsanlasses und das andere ist die partizipative Entscheidungsfindung.“

Die laienverständliche Sprache ist ein wichtiger Faktor im Arzt-Patienten-Gespräch.

Der Beratungsanlass ist ein Schlüsselfaktor für gelingende Gespräche zwischen Arzt und Patient, aber nicht dasselbe wie eine Diagnose, sondern das, was einen Menschen dazu veranlasst, zum Arzt zu gehen. Mit der Standardfrage „Was führt sie heute zu mir?“ bekommen Ärzte oft gar nicht heraus, weshalb jemand kommt. Denn die Antwort „Husten“ verrät nichts über die emotionale Thematik, die damit verknüpft ist. Hat jemand wegen des Hustens Sorge, Corona zu haben oder dass langjähriges Rauchen zu Krebs geführt haben könnte? Oder geht es dem Patienten bloß um eine Krankmeldung? Steinhäuser sagt: „Wenn jemand Sorge wegen etwas hat und ich gebe ihm ein Rezept, dann habe ich keine Antwort auf den eigentlichen Beratungsanlass gegeben, nämlich die Sorge.“ Das führt zu Unzufriedenheit und manchmal auch dazu, dass sich Patienten eine zweite Meinung einholen.

Gesprächssituationen simuliert.

Am Lübecker Institut für Allgemeinmedizin werden kommunikative Aspekte mit unterrichtet. Von den Grundlagen der Risikokommunikation und Analyse von Konflikten bis hin zu videobasierten Feedbacks in der Weiterbildung lernen Medizinstudierende bis hin zu Weiterbildungsbefugten vielfältige Gesprächssituationen kennen (siehe Übersicht „Arztausbildung: Trainingsinhalte für Patientengespräche“).

Kommunikation wird aber nicht nur geübt, sie wird auch im Rahmen der objektiven strukturierten klinischen Prüfung geprüft. Dabei simulieren extra dafür rekrutierte „Patienten“ (Simulationsdarsteller) verschiedene Beratungsanlässe. Steinhäuser erklärt: „Wenn der Beratungsanlass Brustschmerz wäre, können die Simulationsdarsteller einen Herzinfarkt spielen oder eine verspannte Wirbelsäule oder eine beginnende Gürtelrose. Der Studierende weiß vorher natürlich nicht, welchen Fall er vor sich hat, sondern muss das durch das Erheben der Anamnese und die Untersuchung herausfinden.“

Lernzielkatalog in Arbeit.

Nicht nur in Lübeck versucht man, der Kommunikation im Medizinstudium einen höheren Stellenwert zu geben. Gerade entwickeln fast 800 Experten aus verschiedenen Institutionen, zum Beispiel der Gesellschaft für Medizinische Ausbildung sowie Medizinische Fakultäten, einen nationalen kompetenzbasierten Lernzielkatalog Medizin (NKLM) 2.0 mit dem Ziel, ein neues Kerncurriculum für das Medizinstudium zu schaffen. Kommunikation soll darin longitudinal unterrichtet werden, also über das gesamte Medizinstudium hinweg.

Neue Approbationsordnung lässt auf sich warten.

In allen medizinischen Fakultäten lernen angehende Mediziner zwar standardmäßig, wie sie mit Patienten kommunizieren, doch Umfang und Methoden unterscheiden sich an den einzelnen Hochschulen. In Zukunft sollen die Inhalte überall auch systematisch geprüft werden. Inhalte, wie die gemeinsame Entscheidungsfindung und das Verwenden von verständlicher Sprache in Wort und Schrift, sollen mit der neuen Approbationsordnung zum Normalfall werden. Doch ob diese wie geplant 2025 in Kraft treten und die aktuelle, aus dem Jahr 2002 stammende ablösen kann, ist mehr als fraglich. Der Referentenentwurf steckt fest, weil sich die Länder nicht einigen können.

Niederländisches Instrument angewendet.

Unabhängig davon entwickeln Hochschulen ihre Inhalte in der Zwischenzeit trotzdem weiter. Ein wichtiges Instrument für das Kommunikationstraining in Lübeck stammt aus den Niederlanden. Es wird dort in der Medizinausbildung standardmäßig eingesetzt und trägt den Namen MAAS-Global (Maastrich History-taking and Advice Scoring list consisting of global items). Steinhäuser und andere haben es ins Deutsche übertragen und validiert. Das Instrument ermöglicht es, Kommunikation nach objektiven und überprüfbaren Maßstäben zu beurteilen und entsprechende Fähigkeiten zu trainieren.

Dem Instrument liegt die Annahme zugrunde, dass das Arzt-Patienten-Gespräch aus verschiedenen Phasen besteht: Einstieg ins Gespräch, Beratungsanlass herausfinden, körperliche Untersuchung, Diagnosestellung, partizipative Entscheidungsfindung und Abschluss des Gesprächs. Zudem kommen allgemeine Kommunikationsfähigkeiten zum Tragen: Formulieren Ärzte Fragen aus der Patientenperspektive? Gehen sie auf die Emotionen des Patienten ein? Vermitteln sie Informationen verständlich? Fassen sie zusammen, was sie verstanden haben, und signalisieren eine mitfühlende Haltung, also Empathie? Ergänzt werden diese Fähigkeiten durch die allgemeinen medizinischen Fähigkeiten. Innerhalb dieser Struktur finden Qualitäten wie empathische Zugewandtheit und Techniken wie partizipative Entscheidungsfindung einen Platz und können flexibel auf die jeweilige Gesprächssituation angepasst werden. Wichtig in dieser Kommunikationsausbildung sind Videoanalysen. Die Videos helfen, die Gespräche zu reflektieren und hilfreiche Techniken einzuüben.

Lernstoff für die Facharzt-Weiterbildung.

MAAS-Global eignet sich aber nicht nur fürs Medizinstudium, sondern ebenso für die Facharztweiterbildung. Auch da spielt Kommunikation bislang eher eine Nebenrolle. Nach Ansicht Steinhäusers ist die Weiterbildung jedoch der wichtigste Zeitpunkt für Kompetenzschulung in der Kommunikation.

1. Studienjahr

- Grundlagen der ärztlichen Kommunikation

- Anamnesegespräch

- Psychosoziale Anamnese

- Professionelle Abgrenzung

- Patientenzentrierte Gesprächsführung

- Diagnosemitteilung

- Verhaltensänderung

2. Studienjahr

- Grundkenntnisse der Psychologie

- Emotion und Erinnerung

- Stress und Schmerz

- Aufklärung und Risikokommunikation

3. Studienjahr

- Anamnese und körperliche Untersuchung

- Umgang mit Angst und Scham

- Umweltmedizinische Anamnese

- Kommunikation mit Kindern/Familie

- Analyse von Gesprächskonflikten

4. Studienjahr

- Schwierige klinische Situationen

- Übermittlung von schlechten Nachrichten

- Kommunikation in der Schmerztherapie

- Kommunikation in der Palliativmedizin

- Gespräch mit Angehörigen

5. Studienjahr

- Kommunikation in der Psychiatrie, Geriatrie und Allgemeinmedizin

- Psychiatrische Anamnese, Gesprächsführung und Fragetechniken

- Kommunikation mit alten Patientinnen und Patienten

- Geriatrische Befragung

Wie die ärztliche Gesprächsführung trainiert und auf die vielfältigen kommunikativen Aspekte des Arztberufes vorbereitet werden können, zeigt das Beispiel des longitudinalen Curriculums Kommunikation der Universität Lübeck. Es vermittelt und vertieft im ersten und zweiten Studienjahr die Grundlagen der ärztlichen Kommunikation. So werden zum Beispiel Fertigkeiten in der Anamneseerhebung, der patientenzentrierten Gesprächsführung oder im Umgang mit Emotionen, Stress und Schmerzen erlangt. Im dritten, vierten und fünften Studienjahr wird zunehmend Fachwissen in das Arzt-Patienten-Gespräch integriert (Anamnese und körperliche Untersuchung), und es werden komplexere Gesprächssituationen geübt. Andere medizinische Fakultäten gehen ähnliche Wege.

Quelle: Universität zu Lübeck

Das Kompetenzzentrum Weiterbildung Allgemeinmedizin Schleswig-Holstein ist das drittgrößte Zentrum für die Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin in Deutschland und arbeitet bereits mit MAAS-Global. Jost Steinhäuser gibt sein Wissen dort regelmäßig in Train-the-Trainer-Kursen weiter, sodass sich das Instrument auch in anderen Facharztweiterbildungen verbreiten kann. Er sagt: „MAAS-Global ist nicht das einzige Instrument, mit dessen Hilfe sich Kommunikation strukturiert messen und vermitteln lässt. Welches der hierfür validierten Instrumente zum Einsatz kommt, ist weniger entscheidend, sondern dass es auch in der Weiterbildung strukturiert eingesetzt wird.“

In der Weiterbildung zum Facharzt werden die Inhalte zur psychosomatischen Grundversorgung vermittelt. In diesem Rahmen werden angehende Allgemeinmediziner bereits geschult. Auch nach der Zulassung zum Facharzt gibt es vielfältige Möglichkeiten zur Kommunikationsschulung. Doch diese Angebote nehmen oftmals vor allem diejenigen wahr, die bereits ein Bewusstsein dafür haben, wie wichtig gute Gespräche sind. Diejenigen, die womöglich einen größeren Bedarf hätten, kommen unter Umständen gar nicht darauf, sich in Kommunikation weiterzubilden.

Strukturierte Kommunikation braucht wenig Zeit.

Insgesamt besteht einige Skepsis gegenüber einem Gesprächsansatz, der die Patienten viel zu Wort kommen lässt. Denn Zeitnot ist eine Realität, die sich nicht ignorieren lässt. Gehetzte Ärzte greifen eher zu einem Stakkato-Stil, in dem sich geschlossene Fragen aneinanderreihen: „Die Tabletten vertragen Sie gut, richtig?“ „Mit den Stützstrümpfen kommen Sie doch gut zurecht, oder?“ „Sie kommen dann in drei Monaten wieder, abgemacht?“ Ärzte befürchten, dass Gespräche länger dauern, wenn sie Patienten ermuntern, ihre Anliegen frei zu schildern. „Wer sich traut, Gespräche nach dem MAAS-Global-Schema zu strukturieren, stellt fest, dass sie dadurch nicht länger werden, sondern kürzer. Diese Rückmeldung bekomme ich immer wieder", sagt Steinhäuser.

Gute Gesprächsführung senkt Ausgaben.

Doch nicht nur das. Es kann handfeste Folgen haben, wenn Mediziner reflektiert Gespräche führen. In Deutschland werden pro Jahr circa sechs Tonnen unnötige Antibiotika verordnet. Fast elf Prozent an unnötigen Verordnungen lassen sich schon nach einer Kurzschulung von einem Nachmittag auf Grundlage des MAAS-Global-Instruments einsparen, so das Ergebnis einer Studie, an der Jost Steinhäuser beteiligt war. Solche Arbeiten zeigen, dass sich Kommunikationsschulungen doppelt und dreifach auszahlen: Ärzte dringen schneller zum tatsächlichen Anliegen der Patienten vor, Patienten sind zufriedener und überflüssige Ausgaben für die Krankenkassen nehmen ab.

Der Markt für Kommunikationsschulungen ist groß. Es gibt zahlreiche Kurse und Kursanbieter. Die Perspektive auf das Thema ist vielfältig. Psychologen, Kommunikationstrainer und andere Experten, bei denen nicht immer klar ist, woher sie ihre Expertise haben, setzen unterschiedliche Schwerpunkte. Es ist nicht immer leicht zu durchschauen, was man bekommt, wenn man sich für eine Weiterbildung anmeldet.

Üben für laienverständliche Sprache.

Einen außergewöhnlichen Ansatz verfolgt das gemeinnützige Unternehmen „Was hab’ ich?“ aus Dresden. Die Gründungsidee: Extra dafür geschulte Medizinstudierende übersetzen schwer verständliche Arztbriefe in eine leicht verständliche Sprache. Das tun sie ehrenamtlich und mit großem Erfolg. Ihr Service ist so gefragt, dass die Nachfrage die Übersetzungskapazität deutlich übersteigt. Deshalb hat das Team eine Software entwickelt, die leicht verständliche Entlassbriefe – sogenannte Patientenbriefe – komplett automatisiert erstellt.

Einige Kliniken setzen diese Software bereits ein, zum Beispiel das Herzzentrum der Universitätsklinik Dresden. Zusammen mit dem Bereich Allgemeinmedizin der Technischen Universität Dresden evaluierte „Was hab’ ich?“ die Patientenbriefe im Rahmen des Entlassmanagements von 2019 bis 2020 im Herzzentrum Dresden. Der Gemeinsame Bundesausschuss empfahl im Januar 2021 die Patientenbriefe für die Regelversorgung. Die Partnerorganisationen des „Rahmenvertrags Entlassmanagement“ (Deutsche Krankenhausgesellschaft, Kassenärztliche Bundesvereinigung und GKV-Spitzenverband) beraten aktuell darüber, wie dieser Service in die Regelversorgung überführt werden kann.

Alle approbierten Ärzte können bei „Was hab’ ich?“ eine Kommunikationsschulung durchlaufen und dafür Fortbildungspunkte bekommen. Die Weiterbildung ist von der Sächsischen Landesärztekammer zertifiziert. Dabei üben die Teilnehmenden online und im Austausch mit anderen, leicht verständlich zu sprechen, und erstellen schriftliche Befunde in leichter Sprache. In sechs Modulen arbeiten sie individuell mit Supervisoren an ihren Stärken und Schwächen.

- Ärztekammer Nordrhein: Kommunikation im medizinischen Alltag. Ein Leitfaden für die Praxis. Download

- Universitätsklinik Schleswig-Holstein: MAAS-Global-D 2.0. Leitfaden zur Bewertung von ärztlichen Kommunikations- und klinischen Fähigkeiten. Handbuch in deutscher Übersetzung. Download

- Was hab’ ich? gGmbH: Kommunikationsschulung für angehende und approbierte Mediziner:innen

- Jana Jünger: Ärztliche Kommunikation. Praxisbuch zum Masterplan Medizinstudium 2020. Klett Cotta, 2018

- Bertelsmann Stiftung: Spotlight Gesundheit: Fit für die Medizin der Zukunft. Neugestaltung von Lehre und Prüfungen im Medizinstudium verbessert die Patientenorientierung. Download

- Bertelsmann Stiftung: Partizipative Entscheidungsfindung beim Arzt. Download

- Studie zum Vergleich von Konsultationszeiten in der Allgemeinmedizin. Systematisches Review aus 67 Ländern, Irving et al., 2017. Download

Beatrice Brülke ist Kommunikationsmanagerin für das gemeinnützige Projekt „Was hab’ ich?“. Sie sagt: „Wir stellten früh fest, dass unsere Kommunikationsschulung dazu führt, dass sich auch die Fähigkeiten in der gesprochenen Sprache verbessern. Die Sensibilität dafür, was Patienten gut verstehen und was nicht, steigt, wenn man darin geübt ist, verständlich zu schreiben.“ Ziel ist, Patienten so verständlich wie möglich zu informieren, sodass sie über ihre Behandlung mitentscheiden können. Rund 2.700 Ärzte und Medizinstudierende hat „Was hab’ ich?“ seit seiner Gründung 2011 für verständliche Sprache sensibilisiert.

Patienten müssen mitentscheiden können.

Seit 2013 legt das Patientenrechtegesetz fest, dass Patienten an Entscheidungen über medizinische Behandlungen beteiligt werden sollen. Doch bereits vorher fassten entsprechende Konzepte immer mehr Fuß. Die evidenzbasierte Medizin stützt sich auf drei gleichberechtigte Säulen: Wissen aus gut gemachten medizinischen Studien, klinische Erfahrungen und Expertise der Gesundheitsprofis sowie den Werten und Bedürfnissen von Patienten, die mit der Entscheidung schließlich leben müssen. Die partizipative Entscheidungsfindung überführt die Theorie in die Praxis. Patienten sollen in die Lage versetzt werden, die Vor- und Nachteile einer Behandlung mit ihren Bedürfnissen und Werten abzuwägen. Damit Patienten sich für oder gegen eine Behandlung entscheiden können, benötigen sie einerseits verlässliche Informationen, die sie verstehen können, und andererseits Ansprechpartner, denen sie vertrauen.

Arztgespräch beeinflusst Therapietreue.

Daher ist das vertrauensvolle Gespräch ein wichtiger Baustein der Arzt-Patienten-Beziehung. Es sollte Entscheidungen ermöglichen, mit denen die Patienten zufrieden sind. Partizipative Entscheidungsfindung hat auch deshalb einen so hohen Stellenwert, weil sich zeigt, dass Menschen, die zufrieden mit wichtigen Entscheidungen sind, die damit verbundenen medizinischen Maßnahmen eher durchhalten. Die Therapietreue steigt, je besser Patienten verstehen, warum eine Maßnahme nötig ist und welche Vorteile das für sie langfristig hat.

Auf verlässliche Informationen hinweisen.

Oft glauben Ärzte, dass sie die dafür nötigen Informationen direkt im Gespräch vermitteln müssen. Doch laut Studien vergessen viele Patienten bis zu 80 Prozent der Informationen wieder, nachdem sie das Sprechzimmer verlassen haben. Deshalb ist es sinnvoll, Patienten gezielt auf verlässliche Informationen im Internet hinzuweisen, beispielsweise auf gesundheitsinformation.de. Doch viele Ärzte stören sich immer noch daran, wenn sich Patienten im Internet informieren.

So wie die Ärztin aus dem Beispiel vom Anfang. Gleichzeitig überschätzt die Patientin die Rolle von Empathie. Frau H. hat an diesem Tag einfach nicht die zum Beratungsanlass passende Reaktion bekommen. Um diese herauszufinden, hätte die Ärztin fragen können: „Was ist Ihnen heute wichtig? Was erwarten Sie von diesem Termin?“. Das Gespräch wäre dann wohl ganz anders verlaufen.