Medizin in der Zwickmühle?

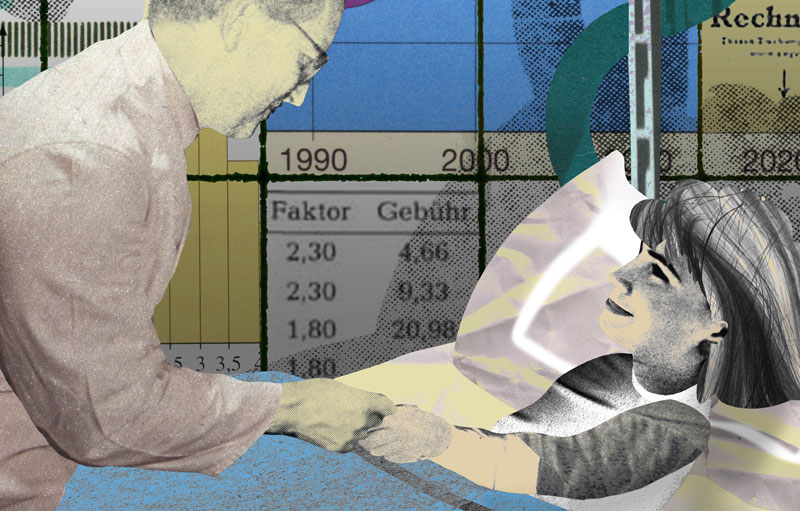

Ein Reizwort macht die Runde: die Ökonomisierung des Gesundheitswesens. Doch das gehört für Hartmut Reiners ins Reich der „Mythen der Gesundheitspolitik“. Denn der Medizinbetrieb ist keine ökonomiefreie Zone ohne wirtschaftliche Zwänge.

Das Gesundheitswesen ist ein Wirtschaftszweig mit großem Wachstumspotenzial. In ihm erwirtschaften über fünf Millionen Erwerbstätige 11,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Sie wollen und sollen gutes Geld verdienen. Niemand erwartet von ihnen die Anspruchslosigkeit und Opferbereitschaft von Mutter Teresa oder Albert Schweitzer. Es ist auch in Ordnung, dass Ärztinnen und Ärzte auf den vorderen Plätzen der Einkommensskala liegen. Deshalb irritiert die unter ihnen verbreitete Klage über eine Ökonomisierung der Medizin.

Einer ihrer Wortführer ist der Medizinethiker Giovanni Maio, der in seinen Publikationen das Bild einer fatalen Herrschaft der Ökonomie über die Medizin zeichnet. Durch seine Ausführungen zieht sich eine simple Sicht der komplizierten Wirklichkeit im Gesundheitswesen.

Die Krankenkassen und Krankenhausverwaltungen kujonierten mit Budgets, Bürokratie und Kostendruck die Ärztinnen und Ärzte, die sich gegen diese ökonomische Überformung der Medizin kaum wehrten. Auf der Strecke bleibe ein dem Patienten zugewandtes Gesundheitswesen. Schuld an allem ist für Maio eine politisch gewollte Ökonomisierung des Gesundheitswesens, die Ärztinnen und Ärzte daran hindert, ihre Arbeit an medizinischen Kriterien zu orientieren.

Gewinnstreben zieht Kreise.

Hinter dem zum Kampfbegriff gewordenen Schlagwort der „Ökonomisierung“ verschwindet die Komplexität der Steuerungsprobleme eines sehr besonderen Wirtschaftszweigs, in dem Erwerbsstreben und ethische Grundsätze wie in keiner anderen Branche aufeinanderprallen. Da in der Gesundheitspolitik ökonomische Interessen und daraus abgeleitete Ideologien die Steuerung der Ressourcen beeinflussen, ist die Kritik an der Überlagerung der Medizin durch monetäre Ziele völlig berechtigt.

Zur Person

Hartmut Reiners, geboren 1945, ist Gesundheitsökonom und Publizist. Von 1992 bis 2009 war er Referatsleiter im brandenburgischen Gesundheitsministerium. Zuvor arbeitete er im nordrhein-westfälischen Gesundheitsministerium und im Wissenschaftlichen Institut der AOK (WIdO). Er wirkte in der von SPD-Gesundheitspolitiker Klaus Kirschner geleiteten Enquete-Kommission zur Strukturreform der gesetzlichen Krankenversicherung mit. Reiners hat zahlreiche Bücher und Artikel zur Gesundheitsökonomie und Gesundheitspolitik geschrieben.

Wenn Krankenhäuser Chefarztverträge mit der Vorgabe einer bestimmten Menge an hoch vergüteten Eingriffen abschließen, dann ist das nicht nur aus ethischer Sicht inakzeptabel, sondern auch rechtlich fragwürdig. Das gilt ebenso für seelenloses Controlling in Krankenhäusern, das einen kostengünstigen Fallmix zum Maß der Dinge macht und nicht die Behandlungsqualität. Medizinisch nicht erforderliche Untersuchungen und Eingriffe bewegen sich im Grenzbereich zur Körperverletzung und dürfen auch nach den Richtlinien des Sozialgesetzbuches nicht auf Kosten der Krankenkassen erbracht werden (Paragraf 12 Absatz 1 SGB V). Wird daraus ein Geschäftsmodell mit gezieltem Marketing gemacht, hat das mit verantwortungsbewusster Medizin nichts mehr zu tun.

Vom karitativen zum wirtschaftlichen Denken.

Aber das ändert nichts daran, dass das Gesundheitswesen ein Wirtschaftszweig mit Strukturen und Mechanismen ist, dessen ökonomische Bewertung nicht nur legitim, sondern notwendig ist. Die Ökonomisierung der Medizin ist kein Produkt politischer Willkür, wie Maio behauptet, sondern zwangsläufige Folge des Wandels der Einrichtungen des Gesundheitswesens von karitativen Organisationen zu modernen Wirtschaftsbetrieben. Die notwendige Kritik an dubiosen Folgen dieser Entwicklung schießt über das Ziel hinaus und endet in Heuchelei, wenn sie leugnet, dass es in der Gesundheitspolitik nicht nur um die möglichst gute Behandlung der Patientinnen und Patienten geht, sondern auch um Ressourcenoptimierung und wirtschaftliche Interessen der dort arbeitenden Institutionen und Berufe. Das Gesundheitswesen kann keine ökonomiefreie Zone sein.

Bei der Betrachtung des damit zwangsläufig aufkommenden Widerspruchs von „Ethik und Monetik“ geht es um die Beantwortung von drei zentralen Fragen:

- Was ist ökonomisches Denken und Handeln?

- Wie lassen sich medizinische Leistungen angemessen vergüten?

- Welche Rolle spielen ethische Normen und Arbeitskulturen bei der Ressourcenverteilung im Gesundheitswesen?

Der Streit über die Ökonomisierung des Gesundheitswesens leidet unter einer Gleichsetzung von ökonomischem Denken und Handeln mit den Prinzipien der gewinnorientierten Marktwirtschaft, wie wir sie etwa bei Wikipedia finden: „Der Begriff der Ökonomisierung bezeichnet die Ausbreitung des Marktes samt seinen Prinzipien und Prioritäten auf Bereiche, in den ökonomische Überlegungen in der Vergangenheit eine eher untergeordnete Rolle spielten beziehungsweise die solidarisch oder privat organisiert waren.“

Dieses Verständnis von Ökonomisierung ist irreführend, weil die Marktwirtschaft nicht „die“ naturgegebene ökonomische Ordnung ist, auch wenn das ihre doktrinären Anhänger behaupten. In Deutschland machen die Ausgaben der öffentlichen Hand fast die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts aus. Geht es in der Fiskalpolitik und bei der Gestaltung des Sozialbudgets etwa nicht um ökonomische Fragen? Waren die an ihren zentralistischen Mechanismen gescheiterten sozialistischen Volkswirtschaften in Mittel- und Osteuropa keine ökonomischen Systeme? Das wird niemand ernsthaft behaupten wollen.

Schlüssige sozialökonomische Theorie fehlt.

Für diese Begriffsverwirrung ist die akademische Lehre in den Wirtschaftswissenschaften mit verantwortlich. Sie hat es bislang nicht ansatzweise geschafft, eine schlüssige Theorie der Sozialökonomie zu entwickeln. Die große Mehrheit der Ökonomieprofessoren in Deutschland sind Anhänger der neoklassischen Ökonomie, die marktwirtschaftlichen Mechanismen universelle Gültigkeit unterstellt. Diese auch den Wirtschaftsjournalismus beherrschende Lehre basiert auf der Denkfigur des Homo Oeconomicus und macht den stets seinen subjektiven Nutzen verfolgenden Marktteilnehmer zum Grundmuster menschlichen Verhaltens. Die klassische Definition dieses Paradigmas stammt vom britischen Ökonomen L. C. Robbins: „Die Ökonomie ist die Wissenschaft, welche das Verhalten der Menschen als Beziehung von Zielen und knappen Mitteln mit verschiedenem Nutzen untersucht.“

Ohne Eingriffe der Politik kommt es zu sozialen Ungerechtigkeiten und ökonomischen Verwerfungen.

Die Ökonomie beschäftigt sich demnach mit der Frage, wie man bestimmte Ziele mit möglichst geringem Aufwand und mit gegebenen Ressourcen ein optimales Ergebnis erreicht. Sie gilt für Robinson auf seiner Insel und den Schrebergärtner ebenso wie für Amazon, Volkswagen und andere global operierende Konzerne.

Als Robbins diese ins allgemeine Bewusstsein eingegangene Definition vom ökonomischen Denken und Handeln 1932 formulierte, hatte sie schon lange die Hegemonie unter den akademischen Ökonomen erlangt. Sie vollzogen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mehrheitlich einen grundlegenden Wandel ihres Selbstverständnisses von einer Analyse der Entstehung des „Reichtums der Nationen“ (Adam Smith) zu einer enthistorisierten Technologie von Zweck-Mittel-Beziehungen, die sich auf alle Lebensbereiche übertragen lässt. Der britische Ökonom Marc Blaug beschreibt diesen Paradigmenwechsel in seiner Geschichte der ökonomischen Theorie als „marginal revolution“, weil sich das Narrativ des subjektiven Nutzenmaximierers gut in mathematische Grenzwert-Analysen umsetzen lässt.

Alle müssen wirtschaftlich denken.

Der Sozialökonom Friedhelm Hengsbach schlägt vor, zwischen Ökonomisierung und Kommerzialisierung im Gesundheitswesen zu unterscheiden. Ökonomisierung sei „vernunftgemäßes Handeln“ im Rahmen der Allokation knapper Ressourcen, Kommerzialisierung dagegen sei „durch marktwirtschaftlichen Wettbewerb (Makro-Kommerzialisierung) und betriebswirtschaftliche Kalkulation (Mikro-Kommerzialisierung) charakterisiert.“

Das ist eine auf den ersten Blick einleuchtende Unterscheidung, die aber nach einigem Nachdenken mehr Fragen aufwirft als beantwortet. Lässt sich bei der Ressourcenverteilung im Gesundheitswesen überhaupt Wettbewerb unter den Akteuren vermeiden? Kann man Krankenhäuser und Arztpraxen ohne betriebswirtschaftliche Kalkulation wirtschaftlich betreiben? Haben die Krankenkassen nicht nur das Recht, sondern sogar die Pflicht, Rechenschaft über die Verwendung der von ihnen beziehungsweise ihren Mitgliedern finanzierten Ressourcen zu verlangen? Wo verlaufen die Grenzen zwischen Erwerbstätigkeit und Profitstreben? Sind in Arztpraxen und öffentlichen Krankenhäusern erwirtschaftete Erträge politisch und moralisch akzeptabel, Gewinne der Pharmaindustrie und privater Krankenhauskonzerne hingegen nicht?

Diese Fragen sind nicht leicht zu beantworten. Besonders deutlich wird das letztlich nicht auflösbare Spannungsverhältnis von Erwerbsstreben und ethischer Verantwortung bei der Regelung der Vergütung von medizinischen Leistungen.

Der Markt versagt.

Generell ist das Gesundheitswesen ein von Marktversagen gekennzeichneter Wirtschaftszweig, in dem es ohne politische Eingriffe zu sozialen Ungerechtigkeiten und ökonomischen Verwerfungen kommt. Das wird von kaum einem Gesundheitsökonomen grundsätzlich bestritten. Selbst Modelle einer obligatorischen privaten Krankenversicherung sehen einen Sozialausgleich beziehungsweise eine Beitragsobergrenze vor. Für die öffentliche Finanzierung beziehungsweise Steuerung des Gesundheitswesens sprechen drei Sachverhalte: die ungleichen Gesundheitschancen in der Bevölkerung, die Disparitäten in der Einkommensverteilung sowie die wirtschaftliche Dominanz der Anbieter von medizinischen Leistungen.

Politik muss steuern.

Die öffentliche Finanzierung des Gesundheitswesens und der Zugang aller Bürger zu einer umfassenden medizinischen Versorgung unabhängig von ihrer Zahlungsfähigkeit laufen aber nicht darauf hinaus, dass Preise und andere wirtschaftliche Anreize bei der Ressourcensteuerung keine Rolle spielen. Allerdings sollten sie nicht zwischen den medizinischen Professionen beziehungsweise Einrichtungen und den Patienten ausgehandelt werden, sondern politisch reguliert oder in Vertragsverhandlungen zwischen den Kostenträgern und den Leistungserbringern vereinbart werden. Geldbeziehungen beschädigen das Arzt-Patient-Verhältnis. Deshalb gilt in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) das Sachleistungsprinzip, das die medizinische Behandlung nicht von der Zahlungsfähigkeit der Patienten abhängig macht, sondern vom Bedarf.

Geldbeziehungen beschädigen das Verhältnis zwischen Arzt und Patient.

Für die Vergütung medizinischer Leistungen gelten (nicht nur) im deutschen Gesundheitswesen administrierte Preise, die nach gesetzlichen Vorschriften von den Verbänden der Krankenkassen, den Kassenärztlichen Vereinigungen und den Krankenhausgesellschaften ausgehandelt und festgelegt werden. Sie orientieren sich an den Durchschnittskosten definierter ambulanter und stationärer Leistungen, die von extra dafür eingerichteten Instituten kalkuliert werden (ambulanter Bereich: Institut des Bewertungsausschusses; stationärer Sektor: Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus).

Der in der vertragsärztlichen Versorgung geltende Einheitliche Bewertungsmaßstab (EBM) und die Abrechnung stationärer Leistungen anhand von diagnoseorientierten Fallpauschalen (DRGs) sind nicht nur Entgeltsysteme, sondern auch Benchmarks. Sie sollen den Arztpraxen und Krankenhäusern Informationen über das durchschnittliche Kostenniveau definierter Leistungen beziehungsweise Fälle und damit Anreize zur effizienten Verwendung der Ressourcen geben.

Unterschiedliche Denkweise.

Dieser für Ökonomen selbstverständliche Sachverhalt ist für viele Mediziner offenbar schwer nachvollziehbar. Beide Berufe haben verschiedene, wenn nicht gegensätzliche Denkweisen. Wir haben es bei dem Streit über die Ökonomisierung des Gesundheitswesens auch mit einem Kommunikationsproblem zwischen Medizinern und Ökonomen zu tun. Die Medizin ist eine weitgehend theoriefreie, kasuistisch orientierte Wissenschaft. Zwar gibt es für die meisten Erkrankungen Standardtherapien, aber auch sie müssen stets mit den individuellen Behandlungsfällen abgestimmt werden. Es gilt der Grundsatz „Jeder Patient ist anders.“

Ökonomen hingegen denken in Modellen, in denen auf Einzelschicksale keine Rücksicht genommen wird. Preise sind immer Durchschnittsgrößen und keine Selbstkostenerstattung, egal ob sie am Markt durch das Aushandeln von Angebot und zahlungsbereiter Nachfrage entstehen oder durch Verwaltungsakte oder korporatistische Verhandlungssysteme geregelt werden.

Damit ist ein letztlich nicht auflösbares Dilemma der Vergütung medizinischer Leistungen verbunden. Auch bei gleicher Diagnosestellung kann der Behandlungsaufwand je nach Einzelfall mal über und mal unter den in den Vergütungsordnungen kalkulierten Kosten liegen. Daraus ergeben sich Anreize, über dem Kostendurchschnitt liegende Fälle möglichst zu vermeiden oder die Fallzahlen zu erhöhen, um so die Fixkosten besser verteilen und unter den Durchschnittskosten bleiben zu können. Größere und auf bestimmte Krankheitsbilder spezialisierte Einrichtungen mit hohen Fallzahlen können mit diesem Problem besser fertig werden als Einzelpraxen und kleinere Kliniken in der Grundversorgung.

Ärzte sind keine uneigennützigen Engel.

Diese Dialektik von Mengen, Kosten und Preisen lässt sich mit keiner Vergütungsreform aus der Welt schaffen. Stimmen die Preise beziehungsweise Einnahmen nicht mit den Erwartungen überein, sind Mengenausweitungen die Folge. Budgetierungen und Mengenbegrenzungen sind wiederum mit dem Risiko der Leistungsverknappung verbunden. Für dieses Phänomen der angebotsinduzierten Nachfrage im Gesundheitswesen gibt es zahlreiche empirische Belege.

- Hengsbach, F. (2015): Wettbewerb im Gesundheitswesen: Ist noch Platz für Gleichheit und Gerechtigkeit? Frankfurter Forum Heft 12: 8–17.

- Klemperer, D. (2017): Überversorgung und Unterversorgung. In: Gesundheits- und Sozialpolitik 71 (3-4), Seite 63–67.

- Kühn, H. (2007): Der Ethikbetrieb in der Medizin. In: Jahrbuch für kritische Medizin 44. Hamburg: Argument, Seite 64–97.

- Maio, G. (2014): Geschäftsmodell Gesundheit. Wie der Markt die Heilkunst abschafft. Frankfurt am Main (Suhrkamp).

In Ausgabe 09/2018 der G+G Digital:

- Hartmut Reiners erklärt im Youtube-Interview mit „Jung & naiv”, was ein Gesundheitsökonom im Ministerium macht und wie er die Gesundheitspolitik sieht.

Die Vorstellung, man könne für ärztliche Leistungen perfekte Vergütungssysteme ohne Schlupflöcher für wirtschaftliche Eigeninteressen und eine „kommerzielle Landnahme“ (Hengsbach) entwickeln, ist eine Illusion. Ärztinnen und Ärzte sind keine altruistischen Engel ohne eigene Einkommensinteressen, die sich stets und überall ausschließlich am Patientenwohl orientieren. Das Spannungsverhältnis von wirtschaftlichen Zielen und medizinischer Ethik ist mit dem Arztberuf unauflöslich verbunden.

Versteht man wie Friedhelm Hengsbach unter Ökonomisierung vernunftgemäßes Handeln im Rahmen der Allokation knapper Ressourcen, dann geht es um zwei miteinander zusammenhängende Fragen. Die eine betrifft die unter medizinischen Gesichtspunkten angemessenen Behandlungsabläufe, die andere die Bewertung des damit verbundenen Ressourcenverbrauchs. Erstere Frage ist Sache der Mediziner, die Ökonomen kommen erst bei der zweiten ins Spiel. In der Praxis greifen diese beiden Aspekte ineinander.

Steuerungsfragen haben im Gesundheitswesen stets medizinische und ökonomische Aspekte. So sollte bei jeder medizinischen Innovation zugleich gefragt werden, ob ihr Zusatznutzen in einem angemessenen Verhältnis zum damit verbundenen Aufwand steht. Solche Kosten-Nutzen-Analysen betreffen nicht nur finanzielle, sondern auch ethische Fragen, die als Kriterium für die Ressourcenverteilung hohe Relevanz haben. Diesen qualitativen Aspekt in der Steuerung des Gesundheitswesens vernachlässigt der gesundheitsökonomische Mainstream.

Versorgungsunterschiede trotz einheitlicher Vergütung.

Die Vorstellung, man könne das Gesundheitswesen über monetäre Anreize und Wettbewerb stets effektiv steuern, geht an den Realitäten dieses komplexen Wirtschaftszweiges vorbei. Dort spielen gewachsene Arbeitskulturen und ethische Normen bei der Ressourcenverteilung eine mindestens so große Rolle wie das Geld. So werden zum Beispiel Kniegelenk-Implantationen in Bayern je nach Region bis zu drei Mal so häufig vorgenommen wie im Bundesdurchschnitt. Die Entfernung von Gaumenmandeln findet in der Oberpfalz bis zu vier Mal so oft statt wie in Oberbayern, wie eine Studie der OECD und der Bertelsmann Stiftung gezeigt hat.

Giovanni Maio irrt, wenn er das Nebeneinander von Unter- und Überversorgung in ursächliche Verbindung mit ökonomischen Anreizen setzt. Auf die Vergütungssysteme kann man solche regionalen Unterschiede nicht zurückführen. Denn der Einheitliche Bewertungsmaßstab (EBM) beziehungsweise die Fallpauschalen (DRG) gelten in ganz Deutschland und der Honorarverteilungsmaßstab (HVM) beziehungsweise Landesbasisfallwert in ganz Bayern.

Allgemeinmedizin vernachlässigt.

Auch der Mangel an Hausärzten lässt sich nicht mit einer Anhebung ihrer Vergütungen beseitigen. Die Tatsache, dass niedergelassene Kardiologen nach Abzug der Praxiskosten im Durchschnitt doppelt so viel verdienen wie Hausärzte, hat nichts mit dem Leistungsprinzip zu tun, sondern ist Konsequenz einer traditionellen Geringschätzung der Allgemeinmedizin im deutschen Medizinsystem. Die äußert sich auch in einer skandalös niedrigen Zahl von Lehrstühlen für Allgemeinmedizin und einer trotz einiger Verbesserungen nach wie vor zu beklagenden Vernachlässigung der Weiterbildung von Hausärzten. Dabei brauchen wir gerade wegen der fortschreitenden Spezialisierung in der Medizin mehr Generalisten als Lotsen im System. Das aber kann man nicht allein mit den Instrumenten des Sozialgesetzbuches V bewältigen, sondern nur durch einen grundlegenden Wandel in der Aus- und Weiterbildung von Medizinern.

Ressourcen verschwendet.

Eine Gesundheitspolitik, die sich auf die Gestaltung von Preissystemen, Wettbewerbsordnungen und Bedarfsplanungsrichtlinien beschränkt, führt in die Irre. Da haben die Ökonomisierungs-Kritiker Recht. Von den Grundsätzen der „evidenzbasierten Medizin“ hat der Homo Oeconomicus keine Ahnung. Die Debatte im Medizinsystem darüber, was „gute“ Medizin ist, hat auf die Ressourcenverteilung im Gesundheitswesen einen mindestens ebenso großen Einfluss wie die Vergütungssysteme, die selbst eher Ausdruck als Ursache dieses Selbstverständnisses sind. Das Nebeneinander von Unter- und Überversorgung im Gesundheitswesen geht zulasten der Patientinnen und Patienten und ist eine riesige Ressourcenverschwendung. Die Entwicklung einer Strategie zur Beseitigung dieser Diskrepanzen ist „ein ökonomischer und ein ethischer Imperativ“ (David Klemperer).

Ärzte müssen ihr Handeln hinterfragen.

Es geht sicher auch um die Erwartungen, die von der Gesellschaft an die Medizin gerichtet werden. Aber diese werden von den Medizinern maßgeblich beeinflusst. Sie müssen ihre Disziplin selbst hinterfragen, wenn es um die ökonomische Frage eines angemessenen Ressoucenverbrauchs im Gesundheitswesen geht. Mediziner, die in der Ökonomisierung ihrer Disziplin die Ursache allen Übels im Gesundheitswesen sehen, lügen sich in die eigene Tasche und laufen Gefahr, in Heuchelei abzugleiten.

Das wurde auf dem Deutschen Ärztetag im Mai 2014 einmal mehr deutlich. Dort bekam Giovanni Maio für seine These von der Überformung der Medizin durch die Ökonomie stehende Ovationen. Anschließend wurde das gesundheitspolitische Programm der Ärzteschaft verabschiedet mit der Forderung nach einem Ausbau des dualen Systems von privater und gesetzlicher Krankenversicherung. Die damit verbundene Bevorzugung von Privat- gegenüber Kassenpatienten hat rein finanzielle Gründe und ist ethisch ebenso fragwürdig wie die Angebote individueller Gesundheitsleistungen (IGeL), deren medizinischer Nutzen gegen Null geht. Man kann nicht behaupten, dass man diese Geldquellen dem Ärztestand aufgezwungen hat.

Hartmut Reiners Buch „Mythen der Gesundheitspolitik“

Kurzweilig, pointiert, verständlich und differenziert setzt sich Hartmut Reiners in seinem gerade erschienenen und vollständig überarbeiteten Buch mit den „Mythen der Gesundheitspolitik“ auseinander. Ein Werk, das Profis wie Laien, Insidern wie Außenstehenden ungewöhnliche Perspektiven auf unser Gesundheitssystem eröffnet.

Aus dem Klappentext: Mit suggestiven Bildern wie der „Kostenexplosion“ soll den Bürgerinnen und Bürgern vermittelt werden, dass sie für ihre Gesundheit immer mehr bezahlen müssen, weil die Zahl älterer und damit pflegebedürftiger Menschen steige, der medizinische Fortschritt seinen Preis habe und ihre eigenen Ansprüche als Lohnnebenkosten die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft gefährdeten. Dem stehe eine Politik gegenüber, die sich hilflos von Reform zu Reform hangele.

Hinter diesen Parolen verbergen sich wirtschaftliche und politische Interessen. Es sind aber keine Lügen, sondern Mythen, die Fakten selektieren und so aufarbeiten, dass sie allgemeinen Erfahrungen zu entsprechen scheinen. Dieses Buch klärt auf über zwölf Mythen über unser Gesundheitswesen:

- Die Kosten im Gesundheitswesen explodieren

- Hohe Lohnnebenkosten gefährden den Standort Deutschland

- Die alternde Gesellschaft überfordert die GKV

- Die Medizin sitzt in der Fortschrittsfalle

- Das Sachleistungsprinzip der GKV führt zu Vollkaskomentalität und unnötigen Ausgaben

- Das Umlagesystem der GKV ist nicht mehr finanzierbar

- Das duale System von GKV und PKV fördert den medizinischen Fortschritt

- Der Arztberuf wird unattraktiv

- Die Kassenbürokratie ist aufgebläht

- Mehr Wettbewerb fördert die Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen

- Die Ökonomisierung des Gesundheitswesens zerstört die Heilkunst

- Wir brauchen eine GKV-Reform aus einem Guss

Hartmut Reiners: Mythen der Gesundheitspolitik. 3., vollständig überarbeitete Auflage. 2018. 312 Seiten, 29,95 Euro. Verlag Hogrefe, Göttingen.

Dieser G+G-Beitrag ist ein leicht modifizierter Auszug aus dem Kapitel „Mythos 11: Die Ökonomisierung des Gesundheitswesens zerstört die Heilkunst“.