Rezepte für die Apothekenreform

Deutsche Pharmazeuten wehren sich gegen die Online-Konkurrenz und blockieren die Weiterentwicklung der Apotheken. Der Gesetzgeber sollte die verkrusteten Strukturen aufbrechen, meinen Dr. Sabine Richard und Sabine Beckmann. Denn wer sich neuen Ideen verschließt, gefährdet die Versorgung mit Medikamenten auf dem Land.

Am 19. Oktober vor drei Jahren hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) die deutsche Arzneimittelpreisverordnung ausgehebelt. Die Begründung der Luxemburger Richter lautete: Das System von einheitlichen Fixpreisen laufe dem freien EU-Warenverkehr zuwider. Wie wird Deutschland auf das Urteil reagieren? Bis heute ringen Apothekerverbände und Gesundheitspolitiker vergeblich um Lösungen. Im Juli winkte das Bundeskabinett den Gesetzentwurf „Zur Stärkung der Vor-Ort-Apotheken“ durch. Doch der lässt wesentliche Fragen offen: Dürfen Patienten auch künftig ihre rezeptpflichtigen Medikamente bei Versandapotheken bestellen – und wenn ja, zu welchen Bedingungen? Die Pharmazeuten fordern ein absolutes Verbot. Weil das nicht möglich ist, will der Gesetzgeber sie mit teuren Zusatzleistungen besänftigen – und fördert so den strukturellen Stillstand.

Apotheker wollen Privilegien sichern.

Dabei darf es in der Auseinandersetzung nicht mehr nur um Boni, Fixpreise und den Schutz vor unliebsamer Konkurrenz gehen. In Zeiten des demografischen Wandels geht es vor allem um die Frage, wie Arzneimittel weiterhin schnell und sicher zu den Patienten kommen. Insbesondere in ländlichen Regionen muss die Rolle der Apotheke neu gedacht werden. Spätestens, wenn dort Apotheken geschlossen werden, weil Fachkräfte fehlen, hilft ein Versandhandelsverbot für Arzneimittel nicht weiter.

Ohne eine strukturelle Weiterentwicklung ist die ländliche Versorgung auf Dauer gefährdet. Wie Ärzte und Kliniken müssten auch Apotheker über neue Betriebsformen nachdenken, die gleichzeitig attraktiv für den Nachwuchs sind. Angesichts dieser drängenden Fragen kritisiert die AOK den bisher vorliegenden Entwurf des Gesetzes zur Stärkung der sogenannten Vor-Ort-Apotheken, der als Ausgleich für die nicht erfüllbare Forderung der Apotheken nach einem Versandhandelsverbot den Apothekern pauschal eine zusätzliche Vergütung von 150 Millionen Euro für neue Beratungsangebote garantieren soll. Gleichzeitig sollen sinnvolle, auch digitalisierte Weiterentwicklungen der Arzneimittelabgabe, wie zum Beispiel Abgabeautomaten mit Online-Beratung, verhindert werden. Und dies von einem Gesundheitsminister Jens Spahn, der digitalisierte Angebote an anderer Stelle mit hohem Engagement fördert. Wer die Debatten in den vergangenen drei Jahren verfolgt hat, kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass es dabei nicht in erster Linie um die beste Versorgung von Patienten geht, sondern primär um die Versorgung von Apothekern. Schließlich sehen die kampagnenstarken Pharmazeuten täglich viele Patienten. Und jeder Patient ist schließlich auch ein Wähler.

Richter heben Preisbindung auf.

Wer verstehen will, wie es dazu kam, muss die Zeit auf Mittwoch, den 19. Oktober 2016, zurückdrehen. An diesem Tag erschütterte das Urteil des Europäischen Gerichtshofes die deutsche Apothekerschaft und die zuständigen Gesundheitspolitiker. Die Richter in Luxemburg hebelten ein wichtiges Prinzip der Preisbildung für Arzneimittel aus: Ausländische Versandapotheken müssen sich nicht mehr an die in der Arzneimittelpreisverordnung geregelten Festpreise für verschreibungspflichtige Arzneimittel halten. Sie können also gesetzlich Versicherten Boni für eingereichte Rezepte anbieten. Die Juristen begründeten: So werde der Wettbewerbsnachteil gegenüber den Präsenzapotheken ausgeglichen.

Der Gesetzgeber will sich mit Spielgeld die Zustimmung der Apotheker erkaufen.

Nach Ansicht der Richter konnte Deutschland in dem Verfahren nicht ausreichend begründen, warum solch ein schwerwiegender Eingriff wie das Verbot des Preiswettbewerbs für die Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung erforderlich ist. Das EuGH-Urteil löste eine Protestbewegung bei den deutschen Apothekern aus. Die Pharmazeuten argumentierten: Der Europäische Versandhandel gefährde massiv die Existenz der Apotheken und vor allem die Versorgung der Patienten auf dem Land. Die Pharmazeuten sammelten Unterschriften, starteten Kampagnen und fanden in dem damaligen CDU-Gesundheitsminister Hermann Gröhe einen Verbündeten, der den Versandhandel mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln verbieten wollte. Ein wichtiges Signal vor dem Hintergrund des Bundestagswahlkampfes 2017, sind Apotheker doch eine wichtige Einflussgruppe, die Kontakt zu vielen Patienten und damit Wählern haben. Alternative Lösungsansätze, zum Beispiel von Vertretern der SPD, lehnten die Apotheker vehement ab. Ein entspechender Gesetzentwurf wurde vorbereitet, passierte allerdings in der letzten Legislaturperiode nicht mehr das Kabinett. Seitdem wogt die Diskussion hin und her, Kompromisse scheinen nicht möglich. Das spürt jetzt auch Gröhe-Nachfolger Spahn. Der legte einen Vorschlag vor, der ein Versandhandelsverbot vermeidet und ausländische Pharmazeuten an die Festpreisregelung binden will. Aktuell fordert der Bundesrat jedoch wieder ein Versandhandelsverbot. Nach all den Jahren heftiger Debatten scheint bisher nur eines klar: Es gibt keine einfachen Lösungen, die gleichzeitig der deutschen Apothekerschaft und der EU-Kommission gefallen.

Versandhandel ist keine Gefahr.

Was ist der richtige Weg aus dem Dilemma? Darüber streitet inzwischen auch die Apothekerschaft. Dabei dreht sich nach wie vor alles um den Kampf gegen den Versandhandel. Er wird zur Existenzfrage deutscher Apotheken hochstilisiert, nicht zuletzt, um die politischen Preise hoch zu treiben. Dabei sprechen die Fakten eine ganz andere Sprache. Denn es ist überhaupt nicht erkennbar, dass der Versandhandel die flächendeckende Versorgung tatsächlich gefährdet. Nach den Finanzzahlen der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) liegt der Marktanteil mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln aus dem Ausland auch 15 Jahre nach Einführung immer noch relativ konstant bei lediglich knapp über einem Prozent. Ein Gutachten im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums kam ein Jahr nach dem EuGH-Urteil zu dem Ergebnis, dass die Apotheken nicht gefährdet sind (siehe Lese- und Webtipps).

- Gesetz zur Stärkung der Vor-Ort-Apotheken

- Stellungnahme des AOK-Bundesverbandes zum Referentenentwurf des Gesetzes zur Stärkung der Vor-Ort-Apotheken

- Ermittlung der Erforderlichkeit und des Ausmaßes von Änderungen der in der Arzneimittelpreisverordnung geregelten Preise. Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.

Bevölkerung sieht keinen Mangel.

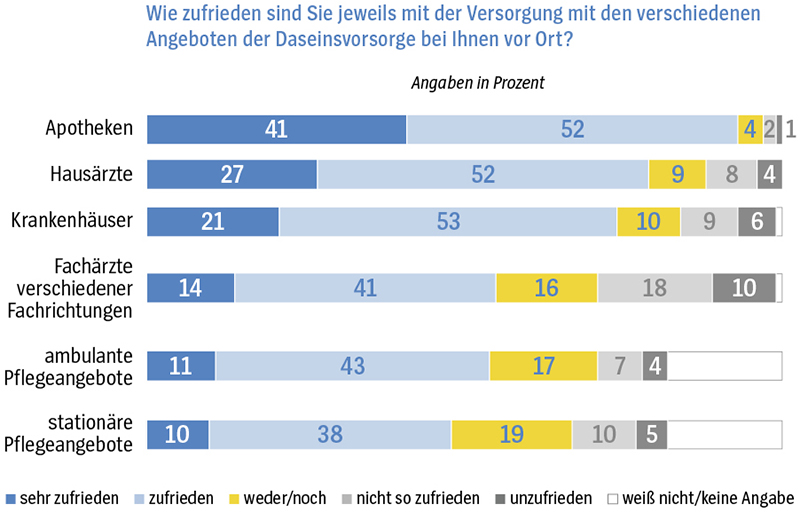

Auch eine repräsentative Umfrage im Auftrag des AOK-Bundesverbandes bestätigt in keiner Weise die immer wieder behaupteten Bedrohungsszenarien. 2018 fragten Wissenschaftler Bewohner in Städten und Dörfern: Wie gut ist die Versorgung mit Apotheken vor Ort? 93 Prozent der Interviewten gaben an, sie seien mit der Versorgung zufrieden (siehe Abbildung: „Umfrage belegt Zufriedenheit mit der Apotheken-Versorgung“). Dabei waren die Unterschiede zwischen Stadt und Land nur unerheblich. Die Forscher fragten auch, ob sich die Versorgung in den letzten Jahren verändert habe. Fast jeder Fünfte sieht eine Verbesserung der Versorgung. Anders als erwartet auf dem Land sogar stärker als in Städten. Lediglich sieben Prozent bemängelten, die Versorgung sei schlechter geworden. Wesentlich kritischer sehen die Interviewten die Entwicklung bei der ärztlichen Versorgung. 23 Prozent meinten, die Versorgung mit Fachärzten habe sich verschlechtert, 20 Prozent die Versorgung mit Hausärzten. Entscheidend für die Wahl einer Apotheke ist für die meisten, wie schnell und zuverlässig sie Medikamente liefern kann.

Nachfolge-Sorgen in Sachsen-Anhalt.

Trotz der guten Umfrageergebnisse muss man sich mit Blick in die Zukunft fragen: Wie kann man die Versorgung mit Arzneimitteln sichern, wenn Apotheker auf dem Land keine Nachfolger mehr finden? In Sachsen-Anhalt ist das bereits heute ein Thema. Der Präsident der zuständigen Apothekerkammer, Jens-Andreas Münch, sieht die Gründe auch in der demografischen Entwicklung: „Junge Menschen lassen sich mit gut bezahlten Jobs in die Industrie locken.“ Das zeigt: Die Diskussion um den Versandhandel verstellt den Blick auf die Frage, welche Betriebsformen in unterschiedlich strukturierten Regionen wirtschaftlich sind und wer dort unter welchen Bedingungen arbeiten will. Die Erfahrungen bei den Ärzten zeigen, dass finanzielle Anreize allein nicht reichen, um qualifizierte Fachkräfte in strukturschwachen Regionen zu halten. Mit einem Standardbetriebsmodell wird man also die kommenden Probleme nicht lösen können.

Quelle: forsa, 2018

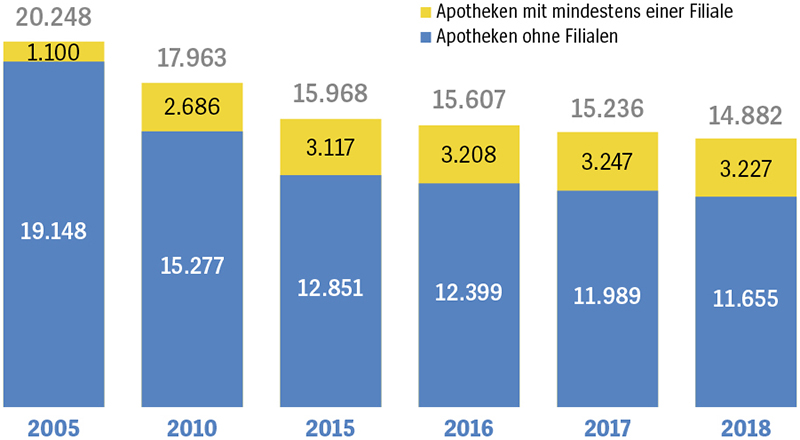

Im Gegenteil: Eine Beschränkung des Versandhandels verschärft das Problem eher. Trotzdem lehnt die Apothekerschaft jede Diskussion ab, die sich um die Weiterentwicklung der „Apotheke“ dreht. Beharrlich verlangen sie, dass eine Apotheke auch in der Zukunft genauso aussieht wie bisher. Die Frage, ob jede Apotheke zum Beispiel ein Labor braucht – das in der Regel schlecht ausgelastet ist –, wird stereotyp mit „ja“ beantwortet. Eine Apotheke soll auch in Zukunft nur von einem Apotheker geführt werden können. Auch eine Ausdehnung des Mehrbesitzverbotes auf mehr als vier Filialen lehnt die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) ab. Obwohl seit Jahren immer mehr Einzelapotheken von Filialapotheken mit Angestellten verdrängt werden (siehe Abbildung: „Attraktives Geschäftsmodell: Zahl der Filialapotheken steigt“). Offensichtlich sind Apotheken-Ketten attraktiv. Die schnelle Verfügbarkeit des riesigen Arzneimittelsortiments garantiert der Großhandel, der jede Apotheke bis zu sechsmal täglich beliefert. Dies wird in der Diskussion oft übersehen und inzwischen auch unter Klimagesichtspunkten diskutiert.

Politiker ignorieren Gutachten.

Doch noch einmal zurück zu den Zahlen und zu dem bereits zitierten Gutachten, das das Bundeswirtschaftsministerium 2017 unabhängig von der Versandhandelsdiskussion in Auftrag gegeben hat. Es sollte die Kostenstrukturen in Apotheken ermitteln, so wie es bei der vertragsärztlichen Versorgung oder der Krankenhausversorgung schon lange geschehen ist. Die Gutachter hatten einen Einblick in Kosten, Umsätze und Erlöse von Apotheken und Großhandel. Dabei stellten sie fest, dass eine massive Überfinanzierung der Apothekerleistungen von etwa 1,1 Milliarden Euro zulasten der GKV besteht. Besonders schwer ins Gewicht fallen Honorare wie der Standard-Festzuschlag für verschreibungspflichtige Arzneimittel und für Zubereitungen. Unterfinanziert sind hingegen die Notdienste. Die Gutachter schlugen vor, die Honorare umzuverteilen. Sie verglichen außerdem die wirtschaftliche Situation von Apotheken auf dem Land und in der Stadt. Sowohl in Ballungsräumen als auch in strukturschwachen Räumen ist ein wesentlicher Standortfaktor die Nähe zu einer oder mehreren Arztpraxen. Anders als vermutet, stellen die Forscher keine wirtschaftliche Benachteiligung von Apotheken im ländlichen Raum fest. Das Gutachten wird seither weitgehend totgeschwiegen. Doch es versteht sich von selbst, dass diese Ergebnisse bei einer Apothekenreform, die ihren Namen verdient, auf die Agenda gehören.

Ebenfalls auf die Agenda gehört die strukturelle Weiterentwicklung der Apotheken. Doch mit dem Gesetz zur Stärkung der inländischen Vor-Ort-Apotheken setzt Spahn auf die Konservierung der Strukturen. Nicht nur, weil der Entwurf den Fachkräftemangel ausklammert. Er sieht auch vor, dass Botendienst- und Beratungsmöglichkeiten „im Wege der Telekommunikation“ ausgebaut werden. Diese Angebote stehen in einem merkwürdig ungeklärten Nebeneinander zur Versandhandelserlaubnis, die schließlich auch sogenannte Vor-Ort-Apotheken beantragen können. Diese künstliche Abgrenzung zwischen Botendienst und Versandhandel scheint lediglich für die hier ringende Interessengruppe von Relevanz zu sein. Denn für die Versicherten steht die Beratung im Vordergrund und dass sie ihre Arzneimittel verlässlich erhalten. Immerhin öffnen sich die Apotheken der Tatsache, dass Beratung nicht unbedingt räumliche Präsenz erfordert – Online-Auskünfte sollen aber nur Pharmazeuten in Präsenz-Apotheken geben dürfen, so ihre Forderung.

Gericht schaltet Arzneimittelautomat aus.

Weiterhin stärkt das geplante Apothekengesetz per Ermächtigungsnorm die Apothekenbetriebsordnung, wonach „unzulässige Formen der Arzneimittelabgabe“ ausgeschlossen werden können. Prompt wird in dem Entwurf dem umstrittenen Arzneimittelabgabeautomaten der niederländischen Versandapotheke Doc Morris die rechtliche Grundlage entzogen. Dieser sollte die Versorgung in einem kleinen Ort in Baden-Württemberg sicherstellen, in dem der Apotheker keinen Nachfolger mehr gefunden hatte.

Quelle: ABDA-Statistik 2019

Doc Morris hatte in den Räumen ein stationäres Abgabeterminal mit 8.000 Lagerplätzen sowie einem Kühlmodul für 500 Packungen installiert. Personal vor Ort half bei Service und technischen Fragen. Die persönliche fachkundige Beratung gewährleistete eine Videoschaltung in die Stammapotheke im niederländischen Heerlen. Obwohl die Einrichtung bei den Dorfbewohnern gut ankam, wurde sie nach kürzester Zeit auf richterlichen Beschluss geschlossen. Begründung: Ein Abgabeautomat sei nicht mit dem deutschen Recht vereinbar und nicht von der Versandhandelserlaubnis gedeckt. Als Alternative für die Dorfbewohner wurde auf benachbarte Rezeptsammelstellen verwiesen. Diese Innovationsfeindlichkeit soll nun im Gesetzesentwurf festgeklopft werden: Arzneimittelabgabeautomaten werden verboten, weil sie das Arzneimittel angeblich trivialisieren, welches ein besonderes Gut sei.

Spielgeld für Profilierung.

Stattdessen will das Gesetz die Vor-Ort-Apotheken finanziell gezielt unterstützen: Damit Kunden in Notfällen auch außerhalb der Öffnungszeiten gut versorgt werden, erhält die Apothekerschaft rund 40 Millionen Euro zusätzlich. Weitere 150 Millionen Euro sind für zusätzliche pharmazeutische Dienstleistungen vorgesehen. Der GKV-Spitzenverband und die Spitzenorganisation der Apotheker sollen dazu gemäß Paragraf 129 Sozialgesetzbuch V einen Rahmenvertrag abschließen. Auf dem Papier sollen Versicherte in ganz Deutschland von den Anwendungen profitieren. Der Haken ist nur: Apotheken können, aber müssen keine zusätzlichen Dienstleistungen wie Medikationsanalysen, Patienten-Betreuungen und Gesundheitsberatungen anbieten. Laut Gesetzentwurf sollen die Extra-Angebote über die üblichen Beratungsleistungen hinausgehen und damit die Apotheken vor Ort stärken und in einem Wettbewerb die Qualität verbessern. Einigen sich die Partner nicht innerhalb von sechs Monaten, welche Zusatzleistungen infrage kommen, entscheidet die Schiedsstelle. Das vorgesehene Konstrukt wirft zahlreiche Fragen auf.

Vor dem Hintergrund, dass inzwischen selbst im Rahmen der ärztlichen Behandlung auch Videosprechstunden bei Erstkontakten möglich sein sollen, erscheint zudem fraglich, ob sich die vorgesehenen neuen Leistungen tatsächlich nur persönlich erbringen lassen. Für eine Privilegierung der Präsenzapotheken gegenüber den in- und ausländischen Versandapotheken, die dieselben Leistungen digital anbieten, gibt es daher keine tragfähige Grundlage. Insofern wirft das Gesetz vermutlich dann neue Angriffspunkte auf, wenn Versandapotheken von diesen Leistungen gezielt ausgeschlossen werden sollen. Das ist jedoch die Intention des Gesetzes. Die neuen Leistungen sind Wünsche der Apothekerschaft, die schon seit Langem nach einer Aufwertung der apothekerlichen Aufgaben sucht. Es ist bezeichnend, dass auch nach jahrelangem Beratungsprozess keine Konzepte für neue sinnvolle Aufgabengebiete vorliegen. Damit stellt sich die Frage, was der einzelne Versicherte konkret von dem Paket haben wird.

Abgrenzungsgefechte mit ärztlichen Tätigkeiten.

Die neuen Aufgabenfelder liegen überwiegend an der Grenze der ärztlichen Tätigkeiten und werden auch von diesen reklamiert. Patientenbezogene Beratungstätigkeiten sind aber nur dann sinnvoll, wenn alle am Behandlungsprozess Beteiligten sich abstimmen, anstatt in Konkurrenz zueinander zu treten und im schlimmsten Fall die Patienten mit widersprüchlichen Botschaften zu verwirren. AOKs haben in zahlreichen regionalen Verträgen bereits mit Leistungserbringern Regelungen zum Beispiel zum Medikationsmanagement getroffen – und nicht immer sind es die Apotheker, die hier tätig werden, oftmals wurden Ärzte beauftragt. Gefragt sind die regionale Vernetzung der Beteiligten und ein stimmiges Anreizmodell, in dem Prozesse gut abgestimmt werden. In den Verhandlungen auf Bundesebene können aber fernab von der regionalen Versorgungspraxis nur ineffiziente Insellösungen für eine Berufsgruppe entstehen. Gefragt sind freiwillige regionale Vereinbarungen ergänzender pharmazeutischer Dienstleistungen von Krankenkassen mit Apotheken, hierfür wird eine gesetzliche Grundlage gebraucht. Nicht beantwortet wird schließlich die Frage, wer angesichts der Nachwuchsprobleme bei den Apothekern diese Aufgaben übernehmen soll. Die Stärkung der ländlichen Versorgung ist ein explizites Förderziel, es wird aber vermutlich nicht erreicht, denn es besteht die Gefahr, dass weitere Fachkräfte in beliebten Ballungsregionen gebunden werden, die dann auf dem Lande fehlen.

Abrechnungen sind undurchsichtig.

Stattdessen drehen sich die Debatten vorwiegend ums Geld: Für jede abgegebene Packung sollen Apotheker künftig einen Festzuschlag von 20 Cent erhalten. Die Zuschläge sollen in einen Fonds fließen, den die Apothekerschaft verwalten soll. Das bedeutet: Die Kasse soll Mittel völlig unabhängig davon bereitstellen, ob sie den Versicherten überhaupt zugute kommen. Das ist zumindest ungewöhnlich und produziert neue Bürokratie, weil die Apotheken neue Verwaltungsstrukturen aufbauen müssen. Dabei gibt es bereits eine effiziente Arzneimittelabrechnung. Viele Fragen bleiben offen: Wohin fließt Geld und wofür wird es genutzt? Welche Vorteile bringt es für die Patientenversorgung? Ist eine bürokratiearme Umsetzung möglich? Haben Krankenkassen einen Anspruch auf eine versichertenbezogene Abrechnung? Der Gesetzentwurf schweigt sich diskret über Einzelheiten aus. Das verwundert nicht, schließlich sind die zugesagten 150 Millionen Euro nur ein willkürlich gesetzter Betrag. Spielgeld, mit dem sich der Gesetzgeber die Zustimmung der Apotheker erkaufen will, damit diese nicht mehr auf dem Versandhandelsverbot bestehen.

Reformbedarf in der Arzneimittelversorgung.

Der vorliegende Gesetzentwurf zementiert die bestehenden Versorgungsstrukturen, obwohl eine Weiterentwicklung dringend Not tut. Denn ausgehend aus den Bedarfen einer alternden Bevölkerung sowie der begrenzten Zahl an Fachkräften stellt sich die Frage, wie die Arzneimittelversorgung auch künftig regional in hoher Qualität sichergestellt werden kann. Wenn für eine vollversorgende Apotheke mit entsprechenden Dienstleistungen, Öffnungszeiten etc. kein Nachfolger als Apothekeninhaber zu finden ist, kann eine Rezeptsammelstelle nicht die einzige Alternative sein. Auch wenn der Versandhandel und Online-Beratungsangebote künftig an Bedeutung gewinnen, sollte es auch weiterhin persönliche pharmazeutische Angebote geben, die aber nur mit deutlicher struktureller Flexibilisierung der Anforderungen an eine Apotheke in der Fläche erhalten werden können. Dies ist mit dem Standardmodell einer vollversorgenden Apotheke auf Dauer nicht leistbar.

Durch bedarfsabhängige Flexibilisierung der Anforderungen an die Räumlichkeiten, die vorrätig zu haltenden Dienstleistungen sowie die Öffnungszeiten, aber auch durch Öffnung für mobile und digitale Beratungs- und Arzneimittelabgabestellen könnten regionale Versorgungsangebote wirtschaftlich tragfähig erhalten beziehungsweise aufgebaut werden. Auch das Mehrbesitzverbot muss auf den Prüfstand. Die Rezepturherstellung kann auch zentralisiert werden und muss nicht in jeder Apotheke vorgehalten werden, denn wenn diese ohnehin mehrfach am Tag beliefert wird, kann dies genausogut die Rezepturen umfassen. Gefordert sind daher mehr Flexibilität für wirtschaftliche Strukturen, angepasst an den Bedarf in den Regionen und neue Arbeitsformen, die auf den Wertewandel des Nachwuchses eingehen. In solchen Konzepten ist auch Raum für die Beratungskompetenz von Apothekern. Die Einbindung muss aber in regionalen Lösungen passgenau erfolgen und sollte in den Regionen vertraglich vereinbart werden. Es gibt hierfür keine zentralistischen Blaupausen. Insofern ist der Weg über den Rahmenvertrag, der mit dem aktuellen Gesetz gewählt wird, eine Sackgasse. Begleitend dazu müssen die Erkenntnisse des Honorargutachtens endlich auch in die Weiterentwicklung der Vergütungsstrukturen Eingang finden.

Gleichwohl schlägt der vorliegende Gesetzentwurf eine andere Richtung ein: Anstatt die Chancen der Digitalisierung und Flexibilisierung auch effektiv für eine Stärkung der Versorgungsstrukturen in der Fläche zu nutzen, sollen innovative Lösungen künftig verboten werden. Damit haben die Ängste der Apotheker vor der Innovationskraft des ausländischen Wettbewerbers gesiegt. Ob das Vorhaben europarechtlich Bestand haben wird, ist zweifelhaft. Es gefährdet aber zweifellos die regionale Versorgung.