Die Mauer des Schweigens durchbrechen

Fehlende Informationen, langwierige Verfahren – Patienten mit Gesundheitsschäden infolge von Behandlungsfehlern haben häufig Schwierigkeiten, ihre Ansprüche gegenüber Ärzten und Kliniken durchzusetzen. Die Große Koalition muss deshalb das Patientenrechtegesetz dringend novellieren, meinen Nora Junghans, Claus Fahlenbrach und Monika Schneider.

Bei einer Rückenoperation geraten resistente Keime in den Körper der Patientin. Die Klinik entlässt sie mit der Infektion in die Reha, die Keime breiten sich weiter aus und zerstören schließlich ihr Hüftgelenk. Nach mehreren Reanimationen, annähernd vierzig Folgeoperationen und zwei Jahren Krankenhausaufenthalt sitzt die Patientin im Rollstuhl und kann nur noch wenige Meter gehen. Offensichtlich ist in diesem Beispiel, das sich ganz ähnlich zugetragen hat, viel schief gelaufen. Um in einem solchen Fall wenigstens Schadensersatz zu bekommen, müssen Patienten allerdings bis heute sehr hohe Hürden überwinden.

Auch mehr als sechs Jahre nach Inkrafttreten des Patientenrechtegesetzes im Jahre 2013 scheitern die Geschädigten häufig, weil sie entweder ihre Ansprüche überhaupt nicht kennen und oder auch nicht die Kraft für eine Auseinandersetzung haben. Die Gründe: Sie bekommen keinen Einblick in die Behandlungsunterlagen und können die erforderlichen Beweise nicht erbringen. Zudem müssen sie oft jahrelang auf Schadensersatzzahlungen warten. Bei Schäden, die auf Arzneimittel oder fehlerhafte Medizinprodukte zurückzuführen sind, ist die Rechtsposition der Patienten noch schwächer.

Kodifizierung allein reicht nicht aus.

Mit dem Patientenrechtegesetz wurde im Wesentlichen die bestehende Rechtsprechung kodifiziert, das heißt in gesetzliche Normen gefasst. Die Praxis hat nun in den zurückliegenden sechs Jahren ganz deutliche Lücken und Vollzugsdefizite offenbart. Der Gesetzgeber muss daher dringend nachbessern. Denn die Kodifizierung reicht nicht aus, um den berechtigten Patienteninteressen im Behandlungsalltag gerecht zu werden und auch den Herausforderungen des medizinischen und technischen Fortschritts in der Behandlung zu entsprechen. Besonders die Digitalisierung wird die Beziehung von Arzt und Patient in einer Geschwindigkeit verändern, die eine zeitnahe Aktualisierung der Patientenrechte erfordert. Um die Rolle der Patienten im Behandlungsprozess zu stärken, muss die Politik den gesetzlichen Rahmen weiterentwickeln, der Rechte und Pflichten der Beteiligten genauer definiert. Er muss für Transparenz, Sicherheit und Vertrauen sorgen, um Ärzte und Patienten zu Partnern im Behandlungsprozess zu machen.

Wer einen anderen Menschen schädigt, muss dafür einstehen und den Schaden ersetzen.

Die Große Koalition sollte die verbleibende Regierungszeit nutzen, um die Patientenrechte zu stärken – so wie sie es im Koalitionsvertrag vereinbart hat. Die Patienten erwarten zu Recht, dass es Regeln im Versorgungsalltag gibt, die ihre Position festigen. Dieser Beitrag verweist auf einen Ausschnitt des politischen Handlungsbedarfs. Zu den wichtigsten Forderungen gehört es, die Beweislast für die Patienten zu verringern und die Verfahrensdauer bei Auseinandersetzungen um Behandlungsfehler zu verkürzen.

AOK stellt Erfahrungen zur Verfügung.

Die AOK berät und unterstützt seit dem Jahr 2000 ihre Versicherten bei vermuteten Behandlungsfehlern. Im Verlauf dieser 20 Jahre ist deutlich geworden, wo Patienten noch nicht im ausreichendem Maße ihre Rechte wahrnehmen können beziehungsweise wo ihre Rechte gestärkt werden müssen. Diesen Erfahrungsschatz will die AOK-Gemeinschaft der Politik zur Verfügung stellen, um die politische Debatte mit konkreten Vorschlägen anzustoßen und eine Weiterentwicklung des Patientenrechtegesetzes voranzubringen. Eine Stärkung der Patientenrechte im Behandlungsprozess bringt Vorteile für beide Seiten: Patientenrechte tragen zu mehr Sicherheit, Offenheit und Transparenz bei. Rechte und Pflichten schaffen Klarheit und Akzeptanz, wenn es um die gemeinsame Entscheidungsfindung von Arzt und Patient in der Therapie geht.

Patienten fehlt Fachwissen.

Die meisten Behandlungsfehler entstehen im stationären Bereich. So entfielen von den rund 14.100 vermuteten Behandlungsfehlern, die den Medizinischen Diensten der Krankenversicherung im Jahr 2018 zur Begutachtung vorlagen, 67 Prozent auf den stationären Sektor. In rund einem Viertel der Vorwürfe bestätigten die Gutachter einen Behandlungsfehler mit Schaden. Nach wie vor sind Patienten, die einen Behandlungsfehler vermuten, in einer schwierigen Situation. Da Operationen unter Narkose stattfinden, bekommen die Patienten nicht mit, was genau passiert. Zudem fehlt ihnen das Fachwissen, um die Abläufe zu bewerten. Selbst wenn der Arzt die Patienten, wie vorgeschrieben, über erwartete Ergebnisse und Risiken umfassend aufklärt, können Behandlungsfolgen eintreten, die den Wunsch oder Bedarf nach weiteren Informationen auslösen. Häufig trifft der Patient dann auf eine Mauer des Schweigens, die ihn besonders belastet. Deshalb muss der Gesetzgeber klarstellen, dass Patienten über den Verlauf und die Ergebnisse einer Behandlung vollständig zu informieren sind, und zwar auch dann, wenn etwas nicht regelkonform verlaufen ist. Auch weiterbehandelnde Ärzte sollten künftig grundsätzlich Behandlungsfehler offenlegen – nicht nur, wenn Patienten nachfragen oder Gesundheitsschäden drohen. Sie gefährden ihren Versicherungsschutz dadurch nicht. Auch ist die Information über einen Behandlungsfehler nicht mit einem Schuldeingeständnis gleichzusetzen.

Hürden für Fehlernachweis abbauen.

Wichtig ist auch, dass Kliniken und Praxen dem Patienten oder der von ihm beauftragten Krankenkasse die Behandlungsunterlagen vollständig und zügig bereitstellen. Das Einsichtsrecht des Patienten in seine Behandlungsdokumentation ist bereits gesetzlich verankert. Es zeigt sich jedoch, dass Patienten häufig nur mit großem Aufwand und zeitlicher Verzögerung ihr Recht auf Einblick in die Unterlagen durchsetzen können. Hier müssen künftig rechtliche Konsequenzen greifen, die die Verjährung stoppen. Dies gilt auch für die Aushändigung von Abschriften der Unterlagen, die der Patient im Zusammenhang mit der Aufklärung unterzeichnet hat und die daher Bestandteil der Patientenakte sind. Hierbei ist im Patienteninteresse ebenfalls zu berücksichtigen, dass sich Anhaltspunkte für Fehler auch aus Unterlagen ergeben können, die nicht patientenindividuell geführt werden. So können beispielsweise Schulungsnachweise für die Bedienung komplexer Geräte oder interne Vorgaben zur Einhaltung von Hygienevorschriften wichtige Informationen zum Behandlungsgeschehen liefern. Das Einsichtsrecht muss sich daher künftig auch auf solche Unterlagen erstrecken.

Beweismaß reduzieren.

Die AOK-Gemeinschaft fordert zudem, die Hürden für den Nachweis eines Behandlungsfehlers abzubauen. Bisher gilt insbesondere beim groben Behandlungsfehler die Umkehr der objektiven Beweislast für den Kausalzusammenhang zwischen Behandlungsfehler und Gesundheitsschaden.

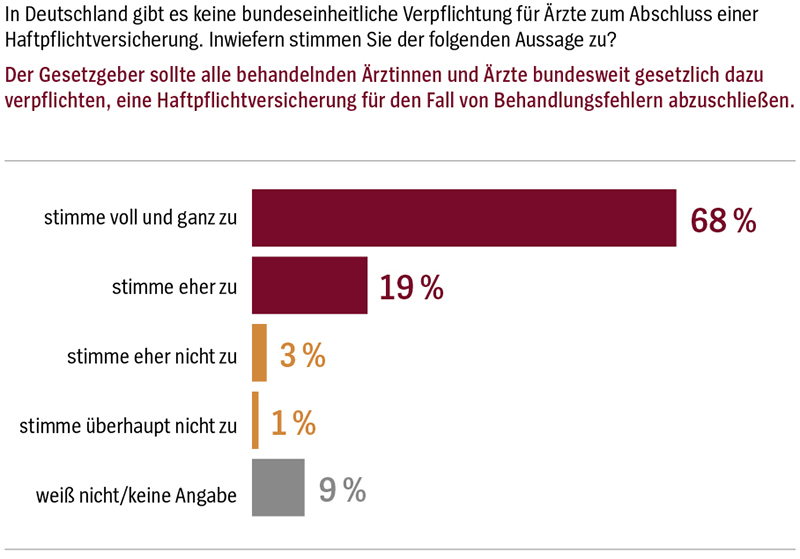

Quelle: Bevölkerungsrepräsentative YouGov-Onlinebefragung im Auftrag des AOK-Bundesverbandes, August 2019

Eine generelle Beweislastumkehr lehnen Ärzte- und Klinikvertreter allerdings ab – sie befürchten Klagewellen. In der Konsequenz scheitern viele Patienten bei der Nachweisführung oder verzichten auf ihre Rechte. Deshalb sollte es künftig ausreichen, dass ein nachgewiesenermaßen vorliegender Fehler und ein tatsächlich eingetretener Schaden mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 50 Prozent zusammenhängen. Bislang gilt der Beweis für den Ursachenzusammenhang zwischen Fehler und Schaden erst dann als geführt, wenn dieser „weit überwiegend wahrscheinlich ist“. Darunter versteht der Bundesgerichtshof einen Grad von Wahrscheinlichkeit, „der den Zweifeln Schweigen gebietet ohne sie völlig auszuschließen“.

Arzneimittelgesetz überarbeiten.

Ist es schon bei Behandlungsfehlern für Patienten schwer, Recht zu bekommen, so gilt das noch mehr im Falle von Schäden, die auf Arzneimittel zurückzuführen sind. So gingen beispielsweise die in Deutschland durch das Schmerzmittel Vioxx geschädigten Patienten – anders als in den USA – leer aus. Der Hersteller hatte das Medikament im Jahr 2004 vom Markt genommen, weil eine Langzeitstudie eine Verdoppelung von Herzinfarkten und Schlaganfällen nachgewiesen hatte. Er zahlte in den USA 6,87 Milliarden Dollar Entschädigung.

Auch hierzulande müssen Patienten endlich eine realistische Chance bekommen, Schadensersatzansprüche durchzusetzen. Die Novellierung des Arzneimittelgesetzes (AMG) im Jahr 2002 hat die Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen nicht erleichtert. Der pharmazeutische Unternehmer kann den Ansprüchen der Patienten wirksam entgegentreten, indem er nur eine mögliche andere oder weitere Schadensursache nennt, so zum Beispiel das Alter des Patienten oder die Einnahme eines weiteren Arzneimittels. Im Hinblick auf die zunehmende Zahl von Arzneimittelschäden ist es an der Zeit, das AMG dahingehend zu überarbeiten.

Patientenrechte bei Medizinproduktschäden stärken.

Hochrisiko-Medizinprodukte sind nicht weniger riskant als Arzneimittel und können die Patientensicherheit akut gefährden. So hat das computergestützte Fräsverfahren Robodoc beim Hüftgelenkersatz viele Menschen in Europa schwer geschädigt. Auch ist es nicht hinnehmbar, dass in Europa Ärzte 300.000 Frauen ein silikongefülltes Brustimplantat einsetzten, das zwei- bis sechsmal öfter reißt als andere Modelle. Im Vergleich zur Zulassung von Arzneimitteln bestehen für den Marktzugang von Hochrisiko-Medizinprodukten jedoch nur geringe Anforderungen. Solange das so bleibt, muss der Patient im Falle eines durch Medizinprodukte verursachten Gesundheitsschadens zumindest in die Lage versetzt werden, einen Schadensersatzanspruch darlegen und beweisen zu können. Dafür ist die Untersuchung des entsprechenden Produkts oft unerlässlich.

Kliniken, Schlichtungsstellen, Medizinische Dienste und Haftpflichtversicherer sollten ihre Erkenntnisse über Fehler in einem zentralen Register zusammenführen.

Mit dem Einbau einer Hüftprothese in den menschlichen Körper wird der Patient Eigentümer des Implantats. Muss dieses beispielsweise aufgrund eines Produktrückrufs wieder entfernt werden, bleibt das entnommene künstliche Gelenk gleichwohl im Eigentum des Patienten. Es bedarf jedoch gesetzlicher Regelungen zur Wahrung dieses Eigentumsrechts. Bisher werden entnommene Medizinprodukte in relevantem Umfang im Zuge von Untersuchungen ohne Einwilligung des Patienten zerstört oder verworfen. Dies muss künftig sanktioniert werden. Darüber hinaus ist es aus Gründen der Patientensicherheit dringend erforderlich, dass Krankenkassen von den Behandlern im Zuge der Abrechnung die Information erhalten, welches Produkt sie dem Patienten eingesetzt haben. Bei fehlerhaften und daher zum Teil lebensbedrohlich wirkenden Medizinprodukten, wie beispielsweise Defibrillatoren, hat die Krankenkasse derzeit keine Möglichkeit, die betroffenen Versicherten auf die bestehende Gefahr hinzuweisen und ihnen die Möglichkeit zu geben, kurzfristig ärztlichen Rat einzuholen. In der Folge können Patienten, die nicht rechtzeitig ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen, einen gravierenden Gesundheitsschaden erleiden oder sogar sterben.

Versicherung muss obligatorisch werden.

Behandlungsfehler können nicht nur Gesundheitsschäden verursachen, sondern die Patienten auch materiell und in der Lebensführung beeinträchtigen. So kann es dazu kommen, dass sie ihren Haushalt nicht mehr führen oder ihrer beruflichen Tätigkeit nicht mehr nachgehen können. Auch in solchen Fällen ist eine finanzielle Unterstützung in Form von Schadensersatzzahlungen essenziell, selbst wenn diese nie einen vollständigen Ausgleich bieten (können).

Quelle: Bevölkerungsrepräsentative YouGov-Onlinebefragung (2.031 Frauen und Männer ab 18 Jahren) im Auftrag des AOK-Bundesverbandes, August 2019

Aber selbst wenn es einem Patienten gelingt, den Behandlungsfehler und dessen Zusammenhang mit dem bei ihm eingetretenen Schaden nachzuweisen, bekommt er möglicherweise kein Geld: Er geht leer aus, wenn der Schädiger finanziell nicht in der Lage ist, Schadensersatz zu leisten und keine Haftpflichtversicherung hat, die dies für ihn übernimmt. Der Gesetzgeber muss deshalb alle Behandler verpflichten, einen ausreichenden Versicherungsschutz nachzuweisen. Gleiches gilt für Hersteller von Medizinprodukten. Wer einen anderen Menschen schädigt, muss dafür einstehen und den Schaden ersetzen. Besteht die Gefahr, dass es sich hierbei um große Schäden und insbesondere um Personenschäden handeln könnte, schreibt der Gesetzgeber zum Beispiel Autobesitzern den Abschluss einer Haftpflichtversicherung vor. Vollkommen unverständlich ist es, dass Gleiches nicht für Behandler und Medizinprodukte-Hersteller gilt.

Für zeitnahen Ausgleich sorgen.

In den meisten Fällen von Behandlungsfehlern einigen sich die Parteien außergerichtlich über die Schadensersatzansprüche. Der Weg bis dahin ist für Patienten allerdings lang und steinig. Wenn es einem Patienten gelungen ist, zur Prüfung seines Fehlerverdachts alle Unterlagen einzusehen, anhand dieser Dokumente die Behandlungsabläufe zu rekonstruieren und diese medizinisch und juristisch bewerten zu lassen und den Beweis zu führen, dass ein Behandlungsfehler und ein daraus resultierender Schaden vorliegen, sind regelmäßig mehrere Jahre verstrichen. Zwar beruht das Schadensersatzrecht auf dem Gedanken, die entstandenen Nachteile des Geschädigten auszugleichen. Jedoch gibt das Gesetz nicht vor, dass dieser Ausgleich zeitgerecht zu erfolgen hat. Deshalb kommt es regelmäßig zu Verzögerungen in der Regulierung der Ansprüche oder zu einer pauschalen Verweigerungshaltung, ohne dass es hierfür objektiv nachvollziehbare Gründe gibt. Die Rechtsprechung ist dazu übergegangen, in diesen Fällen den Schmerzensgeldanspruch des Patienten zum Teil deutlich zu erhöhen. Um nunmehr im Patienteninteresse ein Umdenken bei den Haftpflichtversicherern und eine Änderung in der Regulierungspraxis zu erreichen, muss diese Rechtsprechung – zur Erhöhung des Schmerzensgeldes – gesetzlich verankert werden.

Eine Mediation kann Rechtsstreit verkürzen.

Wenn Patienten aufgrund mangelnder Regulierungsbereitschaft der Haftpflichtversicherer ihre Ansprüche im Rechtsstreit weiterverfolgen müssen, dauert dies deutschlandweit viele Jahre, insbesondere wenn die Klagen durch mehrere Instanzen gehen. Abgesehen von den psychischen Belastungen, die gerichtliche Auseinandersetzungen für Patienten bedeuten, gibt es auch Geschädigte, die den Ausgang der von ihnen angestrengten Klage nicht mehr erleben. Den vor einem Rechtsstreit erstellten Sachverständigengutachten sollte daher künftig ebenso wie den Sachverständigen, die sie verfasst haben, eine größere Bedeutung zukommen. So ließen sich langwierige weitere Begutachtungen vermeiden. Dafür ist es aber auch notwendig, die Qualität medizinischer Sachverständigengutachten durch verbindliche Standards und Qualitätskriterien zu erhöhen. Auch die Anhörung von Gutachtern, die der Patient beauftragt hat, muss für den Rechtsstreit gesetzlich vorgesehen werden. Darüber hinaus kann eine Mediation Rechtsstreite deutlich verkürzen und muss daher im Medizinrecht grundsätzlich obligatorisch werden. Für den Bereich der Medizinproduktschäden, der Kenntnisse des Ingenieurswesens, des Mediziners und Juristen erfordert, sind Spezialkammern bei den Gerichten einzurichten.

Verständlichkeit digital erhöhen.

Patienten haben ein Recht auf Informationen, die ihre Gesundheitskompetenz stärken. Die zunehmende Digitalisierung wird den Austausch von Informationen einfacher und schneller gestalten. Allerdings müssen seriöse Daten und Fakten leicht zugänglich sein und verständlich aufbereitet werden. Digitale Technologien sollten die Verständlichkeit von Einträgen in der elektronischen Patientenakte unterstützen. So versetzen sie Patienten in die Lage, Befunde und Therapien nachzulesen und zu verstehen, damit sie sich aktiv in die Therapie einbringen können. Digitale Lösungen können zudem Ärzten und anderen medizinischen Fachberufen dabei helfen, patientenverständlicher zu kommunizieren.

Im Hinblick auf individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL) gilt es, die Informationspflichten zum individuellen Nutzen des Patienten gesetzlich zu verankern. Nach wie vor bieten Ärztinnen und Ärzte viele Selbstzahler-Leistungen an, die keinen nachgewiesenen Nutzen haben oder sogar tendenziell negativ bewertet werden. Laut IGeL-Monitor der Medizinischen Dienste der Krankenversicherung hat mehr als jeder vierte gesetzlich Versicherte (29 Prozent) in den letzten zwölf Monaten eine ärztliche Leistung als Privatleistung angeboten bekommen. Knapp drei Viertel der Patienten (72 Prozent) nahmen diese Leistung auch in Anspruch. Fast ein Fünftel von ihnen (19 Prozent) bekundeten jedoch, keine ausreichende Bedenkzeit für die Entscheidung gehabt und Entscheidungsdruck durch den Arzt oder medizinisches Personal erlebt zu haben. Für den Patienten ist daher ein gesetzlich normierter Anspruch auf eine Information über den individuellen Nutzen der angebotenen Leistung essenzielle Grundlage für die Entscheidungsfindung.

Aus Fehlern lernen.

Gemessen an der Gesamtzahl der Behandlungen treten Fehler zum Glück selten auf. Doch wenn Fehler passieren, verursachen sie oft umso mehr Leid bei den Betroffenen und belasten auch die Behandelnden. Das Lernen aus Fehlern ist die beste Prävention. Die AOK erfasst daher die im Rahmen der Unterstützung ihrer Versicherten festgestellten Behandlungsfehler und überprüft diese auf systematische Ursachen. Um das präventive Behandlungsfehlermanagement zu verbessern, ist ein optimierter und breiterer Zugang zu Verdachts- und Schadensfällen notwendig. Kliniken, Schlichtungsstellen, Medizinische Dienste und Haftpflichtversicherer sollten ihre Erkenntnisse in einem zentralen Fehlerregister bündeln und analysieren, um daraus Lernprozesse zu entwickeln und die Patientensicherheit zu erhöhen.

Das Patientenrechtegesetz von 2013 war ein erster Schritt, um die bestehenden Rechte transparent zu machen. Allerdings haben sich in der Praxis zahlreiche Lücken und Hemmnisse bei der Durchsetzung gezeigt, die der Gesetzgeber nun baldmöglichst im Sinne der Patienten abbauen sollte. Indem er die Bedürfnisse der Patienten erkennt und ihre Rechte stärkt, schafft er die Grundlage dafür, dass sich Arzt und Patient im Therapieprozess auf Augenhöhe begegnen können.